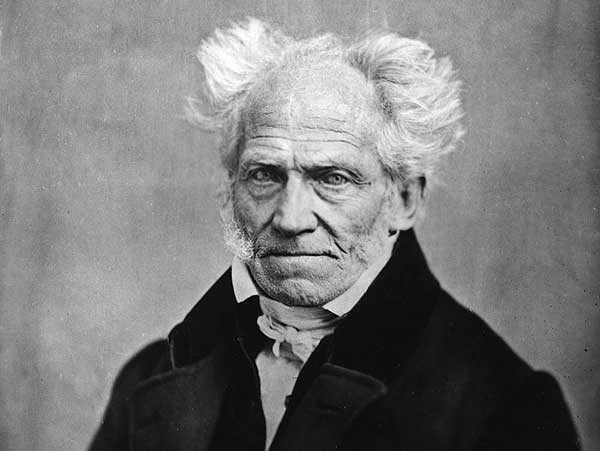

Arthur Schopenhauer (1788 bis 1860) war ein berühmter deutscher Philosoph, der zu den Begründern des subjektiven Idealismus zählt. Lesen Sie hier eine Zusammenstellung seiner philosophischen Vorlesungen von Gunthard Heller.

Die von Volker Spierling herausgegebenen Philosophischen Vorlesungen von Arthur Schopenhauer (1788-1860) sind in den fünf von Arthur Hübscher herausgegebenen Nachlaßbänden nicht enthalten. Sie umfassen den Inhalt des ersten Bands von Schopenhauers Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ (1819).

Probevorlesung, über die vier verschiedenen Arten der Ursachen (1820)

Schopenhauer unterscheidet vier Arten von Ursachen, die er den vier Klassen der „in Raum und Zeit erscheinenden Wesen“ (I 37) zuordnet: Leblose Körper werden durch Ursachen bewegt, Pflanzen wachsen auf der Basis von Reizen, Tiere werden durch Motive bestimmt, Menschen von der Vernunft.

Feierliche Lobrede auf die Philosophie (1820)

Schopenhauer ist davon überzeugt, daß es immer Philosophen geben wird, weil die Fragen, mit denen sie sich befassen, „der Menschheit zu sehr am Herzen“ liegen, „als daß sie der fortwährenden Beschäftigung mit ihnen jemals enthoben sein könnte“ (I 58).

Vorlesung über die Grundlegung zur Philosophie oder Die Theorie der gesammten Erkenntniß (1821)

In den Manuskripten wurde diese Vorlesung als „Dianoiologie“ bezeichnet. Ihren Inhalt hat Schopenhauer zum größten Teil in die folgende „Vorlesung über Die gesammte Philosophie“ übernommen.

Er skizziert drei Erkenntnistheorien:

- die antike Bildertheorie, die Empedokles, Demokrit, Epikur und Aristoteles lehrten. Die mittelalterlichen Scholastiker übernahmen sie von Aristoteles;

- die „Theorie der anschaulichen […] Vorstellung“ (Descartes, Locke, Condillac; I 73);

- die Erkenntnistheorie Kants, der Raum, Zeit und Kausalität als Bedingungen der Erfahrung betrachtete.

Vorlesung über Die gesammte Philosophie d.i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Theilen

Erster Theil. Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens (1820)

Schopenhauer definiert die Philosophie als „eine Erkenntniß vom eigentlichen Wesen dieser Welt“ (I 87). Er unterstellt der Menschheit ein metaphysisches Bedürfnis. Er stellt fest, daß seine Lehre mit dem Inhalt der Veden übereinstimmt. Die Kenntnis der Philosophiegeschichte hält er für „die beste Einleitung zu dem, was ich vorzutragen habe“ (I 106f).

Raum, Zeit und Kausalität sind für Schopenhauer Erkenntnisse „apriori […] und nicht nur der Erfahrung entlehnt“ (I 136). Raum und Zeit ermöglichen die Vielheit von sonst gleichartigen Individuen. Deshalb benennt Schopenhauer Raum und Zeit mit dem scholastischen Begriff „principium individuationis„(I 158). Er rechnet Raum, Zeit und Kausalität „zu dem von der Empfindung unabhängigen rein formalen und apriori uns bewußten Theil unsrer anschaulichen Erkenntniß“ (I 167).

Er weist darauf hin, daß die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen häufig „subjektiv-relativ“ ist, „weil es darauf ankommt wie viele Prädikate dem Hörer vom Subjektbegriff schon bekannt sind und was er demgemäß beim Subjekt denkt“ (I 137).

Geometrische Begriffe beziehen sich laut Schopenhauer auf eine erfahrungsunabhängige Anschauung. „Der geometrische Begriff ist die bloße Anleitung oder Regel zu einer (in der Phantasie) zu vollziehenden Anschauung“ (I 146).

Daß Schopenhauer die Welt als Vorstellung bezeichnet, bedeutet, daß sie für uns Menschen bloße Erscheinung ist. Das heißt: Wir wissen, wie sie uns erscheint, nicht, wie sie tatsächlich ist.

Die drei Erkenntnistheorien diskutiert er ausführlicher als in der „Dianoiologie“:

- Die Bildertheorie besagte, „daß von der Oberfläche der Körper beständig Bilder ausgehn, welche durch die pori [Öffnungen] der Sinnesorgane ins Gehirn gelangen. […] Diese Bilder waren vollkommne Abdrücke der realen Objekte und diesen ganz ähnlich“ (I 176).

- An Locke hat Schopenhauer auszusetzen, daß er „die Empfindung des Eindrucks auf die Sinnesorgane […] schon Anschauung“ nennt (I 178). Für Schopenhauer sind diese Eindrücke nur der Rohstoff, aus dem der Verstand die Anschauung bildet. Das macht er anhand einer Kugel klar, die sich in unserer Hand befindet: Anhand des Drucks, den sie auf unsere Hand ausübt, wissen wir noch nicht, daß es sich um eine Kugel handelt. Diese Erkenntnis beschert uns erst unser Denken.

- An Kant, dem er im Prinzip folgt, hat Schopenhauer auszusetzen, daß er zu wenig differenziere. Er habe „sich auf die Anschauung nicht eingelassen, überspringt sie mit ’sie ist gegeben'“ (I 176).

Dasselbe Argument kann man gegenüber der Bildertheorie anwenden. Das heißt: Die drei Theorien unterscheiden sich nicht prinzipiell, sondern nur graduell. Von der Antike über Locke und Kant bis zu Schopenhauer wird lediglich mehr differenziert. Diese Entwicklung setzte sich nach Schopenhauer noch fort. Zum Beispiel unterschied Rudolf Steiner anstelle der üblichen fünf Sinne zwölf.

Doch das Prinzip ist bei allen diesen Erkenntnistheorien dasselbe: Eindrücke (Empfindungen, umgangssprachlich: Wahrnehmungen) werden durch Denken in Raum und Zeit eingeordnet, benannt und dadurch in die Welt der Gegenstände umgewandelt, die wir alle kennen. Aus roten Flecken werden Blumen, aus Gestank das Produkt eines Verbrennungsmotors usw.

Schopenhauer unterscheidet Verstand und Vernunft folgendermaßen: Der Verstand erkennt die Wirklichkeit. Täuscht er sich, erliegt er dem Schein. Die Vernunft erkennt die Wahrheit. Täuscht sie sich, erliegt sie einem Irrtum. „Irrthum ist ein fälschlich Gedachtes, Schein ein fälschlich angeschautes“ (I 215).

Der Verstand fügt der Anschauung die Kausalität hinzu. Eine unmittelbare Erkenntnis des Übersinnlichen hat Schopenhauer nicht. Wer mit Begriffen, von denen er keine Anschauung hat (z.B. Seele, Gott), Sätze bildet, produziert „Wortkram“ (I 276), leeres Gerede also.

Was Schopenhauer über die Begriffe sagt, erinnert an die Mengenlehre. Das dritte Kapitel über die Logik ist das längste der Vorlesung (I 251-441). Schopenhauer trägt die Logik nicht vor, weil er denkt, daß deren Kenntnis einen praktischen Nutzen beim Denken, Erkennen oder Disputieren hat, sondern weil sie hilft, Begriffe, Denken und Vernunft zu verstehen. Die Logik lehre nur die Ableitung von Urteilen aus anderen Urteilen. Das Disputieren lerne man besser durch die Lektüre der Dialoge Platons.

Den Schluß definiert Schopenhauer als „Erkenntniß der Wahrheit eines Urtheils aus seiner Subsumtion unter eine allgemeine Regel“ (I 355). Ob ein Schluß wahr ist, hängt davon ab, ob die Prämissen wahr sind und ob richtig geschlossen wurde.

Die vier syllogistischen Figuren charakterisiert er so:

- Eine Eigenschaft gilt „von der Art […], weil sie von der Gattung gilt“ (1. Figur).

- Eine Art von Gegenständen gehört nicht zu einer Gattung, „weil ihnen eine wesentliche Eigenschaft dieser Gattung mangelt“ (2. Figur, I 327).

- Bei einer verneinenden Schlußfolgerung sind „zwei nahe verwandte Gattungen doch verschieden […], weil es eine Art giebt, die der einen angehört, der andern aber nicht“. Bei einer bejahenden Schlußfolgerung haben „zwei sehr verschiedne Gattungen doch eine gemeinsame Art“ (3. Figur, I 333).

- Während die 1. Figur „die Regel zum Fall“ sucht, sucht die 4. Figur „den Fall zur Regel“ (I 339).

Um welche Figur es sich bei einem Schluß handelt, erkennt man an der Stellung des Mittelglieds (medius): „in der ersten ist der medius Subjekt des Obersatzes und Prädikat des Untersatzes: in der zweiten ist er Prädikat sowohl des Ober- als Untersatzes: in der dritten Subjekt sowohl des Ober- als Untersatzes. In der vierten das umgekehrte der ersten; also Prädikat des Ober- und Subjekt des Untersatzes“ (I 347).

Beispiele (Mittelglied im Kursivdruck):

- Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Sokrates ist sterblich (1. Figur, Standardbeispiel).

- Alle Wissenschaften untersuchen Gesetzmäßigkeiten der objektiven Realität. Keine Religion untersucht Gesetzmäßigkeiten der objektiven Realität. Keine Religion ist eine Wissenschaft (2. Figur; Beispiel aus Kondakow 162).

- Alle Diamanten sind verbrennlich. Alle Diamanten sind Steine. Einige Steine sind verbrennlich (3. Figur, I 330).

- Kein Christ ist Baschkire. Alle Baschkiren sind Russen. Einige Russen sind keine Christen (4. Figur, I 335).

Anhand der Beispiele sieht man, daß man durch das Schließen nichts erkennt als das, was man bereits weiß. „Mit gesunder Vernunft wird jeder Mensch alle Denkoperationen richtig vollziehn“, d.h. er braucht keine Logikausbildung. Während falsche Schlüsse nur selten auftreten, wird dagegen häufig falsch geurteilt. „Gegen falsche Urtheile aber sichert keine Logik“ (I 360).

Das bedeutet für das Studium der Philosophie: Studenten müssen unter allen Umständen lernen, wahre Aussagen zu machen. Die Logik ist außer für Mathematiker nur insofern von Belang, als deren Kenntnis bei der Rezeption der Philosophiegeschichte notwendig ist. Denn Philosophen haben sich nun mal mit Logik befaßt. Doch niemand darf sich einbilden, daß ihm die Logik irgendwelche Erkenntnisse bescheren könnte, die über die Einsicht in die Denkformen bzw. Denkgesetze hinausgehen. Das heißt in einer Diskussion: Wer andere überzeugen will, muß bei den Prämissen ansetzen und darf nicht mit Schlüssen daherkommen.

Zur Terminologie:

- „Eine Definition ist die Angabe, was in einem Begriff gedacht wird“ (I 528).

- Eine Denkform ist allgemein „jeder Akt der gedanklichen Aneignung der Wirklichkeit“, spezifisch „können die elementaren rationalen Tätigkeiten: Begriff, Urteil, Schluß, wie sie die traditionelle Logik bestimmen, als Denkformen bezeichnet werden“ (Prechtl/Burkard 100).

- Denkgesetze sind der „Satz der Identität“, der „Satz des Widerspruchs“, der „Satz vom ausgeschloßnen Dritten“ und der „Satz vom zureichenden Grunde des Erkennens“ (I 278ff).

- – Die Vernunft definiert Schopenhauer als das „Vermögen der abstrakten, von den anschaulichen ganz verschiedenen Vorstellungen“ (I 375). Sie hat nur „eine einzige Funktion: Bildung des Begriffs“ (I 386).

- Die praktische Vernunft hat „Einfluß auf das Handeln“ (I 420). Sie ist Schopenhauer zufolge „eine Fiktion, zu der Kant gegriffen hat, weil er nicht vermochte die ganz unleugbare ethische Bedeutsamkeit des Handelns tiefer zu erforschen, eigentlich zu erklären und deutlicher auszulegen, ihren Ursprung aufzufinden“ (I 418f). Schopenhauer beschränkt sich darauf, von der Vernunft „im Ganzen“ zu sprechen (I 427).

- Das Wissen heißt für ihn, wahre Urteile „in der Gewalt seines Geistes zu willkürlicher Reproduktion haben“ (I 387).

- Das setzt ein gutes Gedächtnis voraus, nämlich „die durch Uebung erworbne Leichtigkeit gewisse Vorstellungen zu wiederholen“ (I 389). Ein schlechtes Gedächtnis kann wahnsinnig machen. Der Wahnsinnige füllt seine Gedächtnislücken mit Phantasien; er lügt unbewußt.

- Ein Beweis ist „jede Nachweisung des Grundes zu einem Urtheil“, „die Begründung eines Urtheils durch ein andres, […] also eine Verkettung von Schlüssen“ (I 530). Sein Wert ist begrenzt: Es muß „immer irgendwie möglich seyn, jede Wahrheit […] auch ohne Beweise und Schlüsse unmittelbar zu erkennen“ (I 548). Beweise sind weniger für Schüler wichtig als „für die welche disputiren wollen. Diese leugnen hartnäckig die unmittelbar und anschaulich begründete Einsicht.“ Um sie zu überführen, braucht man Beweise (I 554). „Durch und durch beweisbar kann gar keine Wissenschaft seyn“ (I 547).

- Die Anschauung ist „der Ursprung alles Wissens“, „die Quelle aller Evidenz“ (I 559). Wer mit Begriffen operiert, denen keine Anschauung zugrunde liegt, drischt leere Phrasen. Was er produziert „ist meistens ein bloßer, leerer Wortkram“ (I 560).

- Die Urteilskraft ist „das Vermögen, das anschaulich Erkannte, das Jedem offen steht, richtig und genau ins abstrakte Bewußtsein zu übertragen, es in wahre […] Urtheile abzusetzen“ (I 535). Sie vermittelt „zwischen Verstand und Vernunft“ (I 546).

- Die Induktion „ist eigentlich der Schluß von vielen Fällen auf die Regel„. Sie ist „das Werk der reflektirenden Urtheilskraft“ (I 549f).

Der Satz vom Grund lautet: „Alles was ist, hat einen Grund warum es ist“ (I 443). Er ist der allgemeine Ausdruck der gemeinsamen Form aller Vorstellungen, „das Princip aller Erklärung“ (I 460), „die von uns anticipirte Form aller Erscheinung; oder anticipirte Möglichkeit der Erfahrung“ (I 489), „die Form alles Erkennens“ (I 492), „der beste Eintheilungsgrund das Formale der Wissenschaften“ (I 566).

Schopenhauer zerlegt ihn in vier Gestalten, die vier Klassen von Vorstellungen entsprechen:

- Der Satz vom Grund des Werdens drückt den Zusammenhang der anschaulichen Vorstellungen aus. Sein subjektives Korrelat ist der Verstand.

- Der Satz vom Grund des Erkennens drückt den Zusammenhang der abstrakten Vorstellungen aus. Sein subjektives Korrelat ist die Vernunft. Er ist der Hauptleitfaden in den klassifizierenden Wissenschaften (Botanik, Zoologie, Mineralogie).

- Der Satz vom Grund des Seins drückt den Zusammenhang von Raum und Zeit aus. Sein subjektives Korrelat ist die „reine Sinnlichkeit“ (I 465). Diese hat Kant zufolge „ihren Sitz nicht […] in der Empfindung des Leibes die das Erkennen vermittelt, sondern schon im Erkennen selbst“. Sie ist die Form „der transcendentalen Beschaffenheit unsers Erkenntnißvermögens“, „vermöge welcher Raum und Zeit völlig apriori [von] uns konstruirt werden und apriori die Nothwendigkeit erkennen lassen, daß alles was uns erscheint in Raum und Zeit erscheinen muß“ (I 486). Der Satz vom Grund des Seins ist der Leitfaden in der Mathematik und Geometrie.

- Der Satz vom Grund des Handelns (auch „Gesetz der Motivation„oder das „mittelst der Vorstellung in Kraft tretende Gesetz der Kausalität“, I 469) drückt „die unmittelbare Erkenntniß des eignen Willens jedes Individuums“ (I 445) aus. Was das Wollen ist, „läßt sich nicht weiter beschreiben oder definiren“ – jeder lernt das von seinem eigenen Bewußtsein (I 467). Das Gesetz der Motivation ist „Hauptleitfaden der Geschichte, Politik u.dgl.m.“ (I 567). Ethik und Rechtslehre untersuchen Motive und Maximen.

Die Wurzel des Satzes vom Grund ist die einzige innerliche „Urbeschaffenheit unsers Erkenntnißvermögens“, aus dem „alle jene Gesetze“ entspringen, „die der Saz vom Grund ausdrückt“ (I 471).

Die Unendlichkeit der Welt macht Schopenhauer am Satz vom Grund fest: „In der Welt geschieht alles nach Ursachen, aber eine Ursache der Welt kann nicht gedacht werden, weil das Ursachseyn schon mit zur Welt gehört“ (I 495).

Das Wissen ist der Teil, die Wissenschaft ist das Ganze. Letztere ist der „Gang vom Allgemeinsten […] zum Besonderen“ (I 520), die Entscheidung eines Einzelfalls, indem wir eine Regel anwenden. Der Inhalt der Wissenschaft ist „die Bestimmung der Verhältnisse, welche die Erscheinungen der als Vorstellung gegebenen Welt zu einander haben“ (I 562).

Zu den einzelnen Fächern:

- Die Geschichtsschreibung betrachtet Schopenhauer nur als Wissen, da deren Gegenstand nur die Individuen und deren Taten sind.

- Die Mathematik ist für Schopenhauer eine Wissenschaft, der eine reine Anschauung apriori zugrunde liegt.

- Die Philosophie fängt für Schopenhauer dort an, wo die Wissenschaft aufhört. Ihr Gegenstand ist „das Innere Wesen alles Erscheinenden, das Ding an sich, das was in allen Kräften der Natur, in allen Eigenschaften der Dinge sich äußert; das was in den Gestalten alles Lebenden erscheint, das innere Wesen alles Daseyns. Sodann die Erkenntniß in der dies Alles vorhanden ist, die Formen der Erkenntniß, also der Satz vom Grunde selbst“ (I 568). Sie setzt nichts voraus. Alles ist ihr problematisch. Sie ist „das allgemeinste Wissen“ (I 569). Sie sagt aus, „was die Welt ist“ (I 570), „in abstrakten Begriffen“ (I 571). Wer Philosoph sein will, muß in der Lage sein, das Eine im Vielen und das Viele im Einen zu erkennen (I 570).

Zweiter Theil. Metaphysik der Natur (1820)

Schopenhauer versteht unter Metaphysik die Erkenntnis des wahren Wesens der Welt über deren Erscheinung hinaus. Er betrachtet die Natur als „große Hieroglyphe, die einer Deutung bedarf“ (II 64).

Um über die Erkenntnis hinauszukommen, daß ihm die Welt nur als Vorstellung gegeben ist, geht Schopenhauer von seinem Leib aus, der ihm auch als Wille gegeben ist. Im Willen sieht er den „Schlüssel“ zur Erscheinung des Individuums, der Wille „zeigt ihm unmittelbar das innere Getriebe seines Wesens, Thuns, Bewegungen. Und von der Selbsterkenntniß ausgehend, von ihr belehrt, kann er nachher mittelbar das innre Wesen an sich auch aller übrigen Erscheinungen erkennen“ (II 71).

Der Wille ist mit dem Leib auf dieselbe Weise verbunden wie das Ding an sich mit seiner Erscheinung. Der Leib ist „der objektivirte d. h. zur Vorstellung gewordene Wille“ (II 74). Die „Identität des Willens und Leibes“ zeigt sich in den körperlichen Auswirkungen der Affekte (II 75) und in den Wirkungen der Empfindungen auf den Willen (II 89). Den Willen erkennen wir „in seinen einzelnen Akten“ (II 76).

Um das Wesen der Natur zu erkennen, beurteilt Schopenhauer sie nach der Analogie des Leibs. Das „innere Wesen“ des Menschen sieht Schopenhauer im Charakter (II 84). Er ist „die unveränderliche Basis des Wesens jedes Menschen“ und „ist nur durch Erfahrung zu erlernen, aus seinen Handlungen zusammenzusetzen und zu erschließen“ (II 85).

Mit Kant unterscheidet Schopenhauer zwischen empirischem und intelligiblem Charakter. Ersterer ist „bloß Erscheinung des Willens“, letzterer ist „Ding an sich und daher außerzeitlich“ (II 88). Der „empirische Karakter“ ist „die Erscheinung […] des intelligibeln Karakters“, der „mit der Idee“ zusammenfällt“ (II 194); „die Summe der Aeußerungen des empirischen Karakters zusammengefaßt ist Ausdruck des intelligibeln“ (II 195).

In der „Kritik der reinen Vernunft“ nennt Kant „dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst nicht Erscheinung ist, intelligibel.“ Dasjenige an einem Gegenstand, was Erscheinung ist, bezeichnet Kant als „sensibel“ (IV 492). Letzteres erkennen wir anhand seiner Wirkung auf uns.

Kant behauptet: „Es muß aber eine jede wirkende Ursache einen Charakter haben, d. i. ein Gesetz ihrer Kausalität, ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde.“ Der empirische Charakter ist laut Kant Teil der Naturordnung und kann von den Naturgesetzen abgeleitet werden. Der intelligible Charakter steht „selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit“ und ist „selbst nicht Erscheinung“ (IV 493).

Daß der Leib „das sichtbare Bild des Willens“ ist, illustriert Schopenhauer anhand der „Hauptbegehrungen“: „Zähne, Schlund, Darmkanal sind der objektivirte Hunger: die Genitalien der objektivirte Geschlechtstrieb: die greifenden Hände, die strebenden Arme, die raschen, schreitenden Füße drücken anschaulich das schon mehr mittelbare Streben des Willens aus dem sie entsprechen“ (II 91).

Bei den Tieren stimmen Streben, Wille und Organisation überein: Raubtiere haben kräftige Muskeln, scharfe Zähne, Krallen und Klauen. Furchtsame Tiere können schnell fliehen, der Hase hat besonders große Ohren, „um feiner zu horchen“ (II 92). Die Pferde können sich mit ihren Hufen verteidigen, ebenso die Stiere, Widder und Steinböcke, die zusätzlich zur Verteidigung noch Hörner haben. Schildkröten schützen sich durch ihren Panzer, Igel durch ihre Stacheln, Schnecken durch ihr Haus, der Tintenfisch vernebelt sich durch seine Tinte.

Anhand von Jungtieren, die ihre Waffen noch nicht haben, aber sich trotzdem entsprechend verhalten, leitet Schopenhauer ab, daß das Streben da ist, bevor die Waffen wachsen. „Also der Bock stößt nicht, weil er Hörner hat; sondern weil er ein solcher ist der stoßen will, bekommt er Hörner“ (II 93).

Dagegen ist beim Menschen „alles durch die Erkenntniß vermittelt […]. Statt blind wirkender Kunsttriebe hat er überlegte Künste und Handwerke“ (II 94). Damit er seine Gedanken in Taten umsetzen kann, hat er Hände.

Die Einheit von Willen und Leib betrachtet Schopenhauer als „Schlüssel zum Wesen der gesammten Natur“ (II 96). Ihm zufolge ist der Wille die Kraft, die Menschen und Tiere antreibt, die Pflanzen wachsen läßt, die bei der Kristallbildung wirkt, die sich als Elektrizität, Licht, Wärme, Magnetismus und bei chemischen Reaktionen zeigt. Auch „die Aeußerungen der Starrheit und Flüssigkeit, der Härte, Elasticität, Schwere, das Wirken durch Druck, Stoß, Zug“ gehören dazu (II 124). Sie unterscheiden sich vom Willen im Menschen nicht prinzipiell, sondern nur graduell und in ihrer Erscheinung.

Schopenhauers Willensbegriff hat also einen größeren Umfang als das, was wir gewöhnlich unter Wille verstehen. Doch alles, was über unseren Willensbegriff hinausgeht, können wir nicht erkennen, und wir können auch nicht von ihm erkannt werden. Es steht „außerhalb des ganzen Gebietes des Satzes vom Grund“ und „außer aller Möglichkeit der Vielheit“ (II 104). Kurz: wir haben „nur eine negative Erkenntnis“ von seiner Einheit (II 143).

Die Erkenntnislosigkeit des Willens illustriert Schopenhauer „an dem Instinkt und den Kunsttrieben der Thiere„, die seiner Meinung nach zwar willentlich sind, aber ohne Vorstellungen und Erkenntnis des Zwecks (II 107f).

Der konkreten Ausführung schreibt Schopenhauer dann doch eine „Leitung der Erkenntniß“ zu und findet die Formel: „Das Handeln der Thiere nach Kunsttrieben ist also zwar von Erkenntniß begleitet, aber nicht von ihr geleitet, nämlich nicht im Ganzen, nicht dem Zwecke nach, denn den kennen sie nicht“ (II 109), auch nicht bei der „Wahl der Mittel zum Zweck im Ganzen“ (II 110). Kurz: Die Tiere handeln „wie aus Inspiration“, zwar ohne Bewußtsein des Zwecks, aber mit Detailkenntnissen bei der Ausführung (II 109).

Über die Willensfreiheit denkt Schopenhauer so: Es hält sich zwar jeder apriori für frei, doch die Erfahrung zeigt ihm, daß er „der Nothwendigkeit unterworfen“ ist (II 105). „Was dem Menschen sein unergründlicher Karakter ist, […] ist jedem unorganischen Körper seine wesentliche Qualität, die Art seines Wirkens“ (II 139).

Schopenhauers Kosmologie ist an Platons Ideenlehre angelehnt: Er unterteilt die Welt in den Willen („als Ding an sich“), die Ideen (als Objektivationsstufen des Willens) und die Erscheinungen (als „Vielheit des Gleichartigen“, II 154).

Unter Idee versteht Schopenhauer „jede bestimmte und feste Stufe der Objektivation des Willens, sofern er Ding an sich ist, als solches der Vielheit fremd. Diese Stufen der Objektivation verhalten sich zu den einzelnen Dingen, den Individuen jeder Art, allerdings wie ihre ewigen Formen oder Musterbilder“ (II 146). Er bezeichnet die Ideen auch als „Willensakte“ des einen Willens (II 193).

Die Naturkräfte definiert Schopenhauer als „die vorhergegangenen und vorausgesetzten Bedingungen aller Ursachen und Wirkungen, durch welche ihr Wesen sich entfaltet und offenbart“ (II 148). „Jede allgemeine ursprüngliche Naturkraft ist […] die Objektivation des Willens auf einer niedrigen Stufe: wir nennen eine jede solche Stufe eine ewige Idee in dem Sinn den Platon diesem Wort gegeben“ (II 155).

Unter Naturgesetz versteht er „diese vollkommne Einheit des Wesens einer Naturkraft in allen ihren Erscheinungen“ (II 152), „die Beziehung der Idee auf die Form ihrer Erscheinung. Diese Form ist Zeit, Raum, Kausalität“ (II 155). Die „Zeit ist die bloße Möglichkeit entgegengesetzter Bestimmungen an derselben Materie: der Raum ist die bloße Möglichkeit des Beharrens derselben Materie bei allem Wechsel ihrer Bestimmungen.“ Die Kausalität oder „das Werden“ ist „die allgemeine Möglichkeit“ des Wechsels der Akzidenzien „beim Beharren der Substanz“ (II 156).

Der Wille ist grundlos und keine Ursache, die bei Gelegenheit die Kräfte wirken läßt. Beim Charakter ist es genauso: Die Umstände modifizieren, wie er erscheint, doch im wesentlichen bleibt er sich gleich.

Die Individuation nimmt Schopenhauer zufolge vom Kristall über die Pflanzen und Tiere bis zum Menschen stetig zu. Anorganisches hat keine Individualität. Die Vorgänge innerhalb der verschiedenen Erscheinungsformen des Willens setzt Schopenhauer in Analogie: Die Kristallisation vergleicht er mit dem „Festwerden“ von Knochen und Fleisch, den Flüssigkeitshaushalt im Körper der Tiere mit der „chemischen Mischung und Abscheidung“ (II 173).

Die Polarität durchzieht die ganze Natur und „bezeugt vorzüglich die durchgreifende Analogie und Verwandschaft aller Erscheinungen in der Natur“ (II 171). Schopenhauer definiert sie als „jedes Auseinandertreten der Erscheinung einer ursprünglichen Kraft […] in zwei Thätigkeiten, die sich entgegengesetzt sind, aber zur Wiedervereinigung streben“ (II 170).

An Beispielen bringt Schopenhauer nicht nur den Magnetismus und die Elektrizität, sondern auch bei Bäumen den Gegensatz zwischen „Krone und Wurzel“, bei Tieren den Gegensatz zwischen „Kopf und Genitalien“, bei Menschen den Gegensatz zwischen „Mann und Weib“ (II 171).

Schopenhauers Evolutionstheorie erinnert an Darwin: „So also geht aus dem Streit niedriger Erscheinungen die höhere hervor, die sie alle verschlingt, aber zugleich das Streben aller in höherm Grade verwirklicht“ (II 173). So entsteht etwa bei der Entwicklung von der Pflanze zum Tier aus der „Bewegung auf bloße Reize […] die Nothwendigkeit einer Bewegung auf Motive“ (II 181). Während bei den Pflanzen der bloße Wille wirkt, kommt bei den Tieren die Vorstellung hinzu. Der Mensch hat darüber hinaus „das abstrakte Erkennen durch Begriffe, die Vernunft“ (II 184), die ihn auch „der Verstellung fähig“ macht (II 195).

Doch diese Evolutionstheorie ist im Gegensatz zu Darwin von Schopenhauers Idealismus durchdrungen: „Die Idee des Menschen […] mußte begleitet seyn von der Stufenfolge abwärts, durch alle Gestaltungen der Thiere, durch das Pflanzenreich, bis zum Unorganischen: erst diese alle zusammen ergänzen sich zur vollständigen Objektivation des Willens“ (II 187f).

Die Natur ist in sich harmonisch und zweckmäßig, da sie Objektivierung des einen Willens ist. Kurz: Makrokosmos und Mikrokosmos „fallen […] zusammen da das Objekt beider sich als dasselbe aufweist“ (II 209).

Dritter Theil. Metaphysik des Schönen (1820)

Thema dieser Vorlesung ist „die Lehre von der Vorstellung sofern sie nicht dem Satz vom Grund folgt, unabhängig von ihm ist: – d. h. die Lehre von der Auffassung der Ideen, die eben das Objekt der Kunst sind. […] Metaphysik des Schönen […] untersucht das innre Wesen der Schönheit, sowohl in Hinsicht auf das Subjekt, welches die Empfindung des Schönen hat, als im Objekt, welches sie veranlaßt“ (III 37).

Die Auffassung der Ideen setzt ein interesseloses Erkennen voraus. Schopenhauer charakterisiert es mit der deutschen Redensart, „daß man sich ganz in einen Gegenstand verliert“ (III 54). Er nennt es auch „die willenlose Kontemplation“ und setzt sie mit Spinozas dritter Erkenntnisart, der intuitiven Erkenntnis, gleich (III 55).

Die vernünftige Betrachtungsweise der Wissenschaft folgt dem Satz vom Grund, die geniale Betrachtungsweise der Kunst sieht von ihm ab. Die Genialitätdefiniert Schopenhauer als die „Fähigkeit sich rein anschauend zu verhalten“ (III 67). Während der Mathematiker „den allgemeinsten Formen der Erscheinungen nachgeht“, will das Genie „den Gehalt aller Erscheinungen fassen“ (III 77).

Ein Genie braucht viel Phantasie, um Wahrnehmungslücken der reinen Anschauung zu ergänzen und Potentiale zu erkennen. Auch um die Philosophie zu verstehen, braucht man Phantasie. Was Schopenhauer hier nicht meint, ist die phantastische Verfälschung der Vorstellungen aus selbstsüchtigen Gründen und zu Manipulationszwecken. Der Normalbürger ordnet die Dinge unter Begriffe, das Genie betrachtet das Leben, um die Ideen der Dinge zu erfassen.

Der „Name Genie […] drückt aus daß gleichsam ein übermenschliches Wesen, ein Genius ein solches vorzüglich begabtes Individuum auf gewisse Zeiten in Besitz nimmt.“ Das heißt: in der Bezeichnung „Genie“ ist enthalten, daß es auf der Basis von Inspiration wirkt (III 76).

Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Genies und gewöhnlichen Menschen, sondern nur einen graduellen: Ein Genie kontempliert intensiver und länger. Die Kehrseite: Ein Genie übertreibt gerne, kann leicht hintergangen werden und ist meist melancholisch.

Während Kunstwerke mit Ausnahme der Musik Ideen mitteilen, stellt die Philosophie „das ganze Wesen der Welt“ dar (III 82). In seiner Ansicht über die Dichter unterscheidet sich Schopenhauer von Platon, der sie als Lügner ablehnte: „Die Poesie verhält sich eigentlich zur Philosophie so, wie die Erfahrung sich zur Wissenschaft verhält“ (III 120).

Die Musik ist wie die Welt und die Ideen ein „Abbild des ganzen Willens“ (III 216). „Man könnte demnach die Welt eben so gut verkörperte Musik als verkörperten Willen nennen“ (III 222). „Der Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Weisheit aus, in einer Sprache die seine Vernunft nicht versteht“ (III 220). Die Musik drückt „gleichsam die innerste Seele aus“ (III 221).

Die Ansicht von Leibniz, die Musik sei „eine unbewußte Übung in der Arithmetik, bei der der Geist nicht weiß, daß er zählt“ (III 214), parodiert Schopenhauer folgendermaßen: „Die Musik ist eine unbewußte Übung in der Philosophie, bei der der Geist nicht weiß, daß er philosophiert“ (III 225).

Vierter Theil. Metaphysik der Sitten (1820)

Thema dieser Vorlesung ist die Erklärung folgender „Tatsache“:

- Wer sich egoistisch einen Vorteil zum Nachteil anderer Menschen verschafft, ist hinterher unzufrieden, da der Schmerz über den Genuß überwiegt.

- Wer einem andern altruistisch einen Vorteil zu seinem eigenen Nachteil verschafft, ist hinterher zufrieden, da seine Freude den Schmerz über den Nachteil überwiegt.

- Wenn wir jemand sehen, der gleichzeitig das Wohl anderer und sein eigenes Wohl im Auge hat, achten wir ihn.

- Wenn wir jemand sehen, der rücksichtslos nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist, verachten wir ihn (IV 58).

Zur Willensfreiheit: Da der Wille als Ding an sich frei ist, will Schopenhauer eigentlich keine Vorschriften machen oder Empfehlungen abgeben. Er tut es trotzdem, denn daß der Wille frei ist, heißt nicht, daß wir Menschen frei sind. Denn der Wille, der im einzelnen Menschen erscheint, unterliegt „dem Zusammentreffen seines Karakters mit den Motiven“ (IV 80), auf die er „gesetzmäßig und nothwendig reagirt“ (IV 99).

Schopenhauer knüpft hier an seine „Metaphysik der Natur“ an: „Der intelligible Karakter ist der Wille als Ding an sich sofern er in einem bestimmten Individuo, in bestimmtem Grade erscheint. Der empirische Karakter aber ist diese Erscheinung selbst“ (IV 81) und unterliegt deshalb dem Satz vom Grund und damit der Notwendigkeit. Die Erkenntnis des empirischen Charakters nennt Schopenhauer den erworbenen Charakter.

Echte menschliche Willensfreiheit ist ausnahmsweise bei demjenigen anzutreffen, der „die gesammte dem Satz vom Grund unterworfene Erkenntniß der einzelnen Dinge als solcher verläßt, und mittels der Ideen, das principium individuationis [= „Zeit und Raum“, IV 144] durchschaut“ (IV 99).

Hier also Schopenhauers Lebensweisheiten bzw. Imperative:

- Den Selbstmord hält Schopenhauer für vergeblich und töricht. Denn „das innre Wesen jedes Dings“ wie auch des potentiellen Selbstmörders ist „der Wille zum Leben“ (IV 73). Ausnahme: den Hungertod eines Asketen akzeptiert Schopenhauer.

- Man soll niemand trauen, der einen einmal getäuscht hat.

- „Eine Beleidigung verzeihen, heißt eigentlich sie zur Wiederkunft einladen“ (IV 87). Man solle sich zwar nicht rächen, aber die Beleidigung nicht vergessen und verhindern, daß sie wiederholt wird. Wer sich an diese Regel nicht hält, den rechnet Schopenhauer mit Kant zum Pöbel.

- Wer andere nachahmt, hält sich selbst für wertlos.

- Wer viel erkennt und wenig will, ist am glücklichsten.

- Egoismus führt zu Streit.

- Wer Unrecht tut, leidet unter der Heftigkeit seines Wollens und Gewissensbissen, die mit der Zeit nicht verschwinden, es sei denn man wird wiedergeboren, geläutert durch Leid.

- Man soll Böses nicht mit Bösem vergelten.

- Man soll keine Sätze anderer Menschen nachplappern und dadurch auf das eigene Denken verzichten.

- „Lerne einsehn daß dieser Dein Nächster unmittelbar Du selbst bist“ (IV 219f).

Den Staat betrachtet Schopenhauer als Einrichtung zur Verhinderung von Unrecht. Auch die Lüge rechnet Schopenhauer zum Unrecht (bei uns gilt sie nur als sittenwidrig). Da es in der Ethik keine Erfolgsgarantie gibt, kommt es Schopenhauer nur auf das an, „was gewollt wird, nicht auf das was geschieht“ (IV 166). Seine Ethik ist also eine Gesinnungsethik.

Seinen Begriff der ewigen Gerechtigkeit leitet Schopenhauer aus dem Willen ab. Da der Wille einer, grundlos und erkenntislos ist, existiert für ihn die Unterscheidung zwischen Gut und Böse nicht. Alles, was hier auf der Erde geschieht, widerfährt dem Willen selbst. Für ihn ist es „immer Recht“ – „Das Schicksal des Willens im Ganzen also, auf dieser seiner selbsteignen Welt ist vollkommen gerecht“ (IV 181). „Denn die Welt ist eben der Wille der sich selbst erkennt“ (IV 268).

Für uns Menschen sind Gut und Böse laut Schopenhauer relative Begriffe. Gut ist, was mir nützt, böse ist, was mir schadet. Wir Menschen sind schuldig, denn „alles Böse“, das vom Willen ausgeht, macht auch unser „Wesen“ aus (IV 185).

Für Schopenhauer ist diese Lehre das philosophische Pendant zum Mythos der Seelenwanderung. Er kennt nur ein höchstes Gut. Das ist die Resignation als „Verneinung des Willens zum Leben“ (IV 227), als „wahre Willenlosigkeit“ (IV 198). Dem entspricht im Mythos der Seelenwanderung der Ausstieg aus dem Rad der Wiedergeburten. Entsprechend bedeutet Nirvana für Schopenhauer die Abwesenheit von „Schwere, Alter, Krankheit und Tod“ (IV 193).

Wir sehen: Schopenhauers Metaphysik der Sitten ist ein Amalgam aus Hinduismus (Seelenwanderung), Christentum (Erbsünde, Hingabe an den göttlichen Willen) und Philosophie (die Erscheinung des Lebens als Ausdruck des Willens, den Schopenhauer für das Ding an sich hält).

Bleibt die Frage: Wie gehen wir heute damit um? Mein Vorschlag: Wer sich für Ethik interessiert, sollte sich zuerst darum bemühen zu lernen, was unsere Verfassung und unser Rechtsstaat von uns fordern. Wenn er darüber hinaus noch sittlich besser werden will, kann er in Religion und Philosophie reichlich Anregungen finden.

Würdigung und Kritik

Da Schopenhauers Vorlesungen eine didaktische Ausarbeitung des ersten Bandes seines Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstellung“ (WWV) sind, gilt das, was in der Forschung über die Problematik des Inhalts des Hauptwerks gesagt wird, auch für die Vorlesungen.

Schopenhauer behauptet, er wolle nur einen einzigen Gedanken mitteilen. Darüber, was dieser eine Gedanke ist, wird in der Forschung gestritten. Es gibt Jens Lemanski und Daniel Schubbe zufolge drei Standpunkte:

- Man könne diesen einen Gedanken nach Art einer Zusammenfassung aus dem Werk extrahieren. Das führt zu verschiedenen Ergebnissen. Beispiele: die Welt als Selbsterkenntnis des Willens (Rudolf Malter), die Überwindung des Leids durch die Selbsterkenntnis des Willens (Wolfang Weimer), die Welt als Wille und Vorstellung (Volker Spierling), der Wille als Wesen des Menschen (Jochem Hennigfeld), die Welt erlöse sich durch Zurückprallen vor ihrer Doppelnatur (John Atwell).

- Die Extraktion dieses einen Gedankens aus dem Werk sei nicht möglich. Der eine Gedanke halte lediglich die „verschiedenen Perspektiven der vier Bücher der WWV“ zusammen, so wie der Begriff „Welt“ verschiedene Bereiche der Wirklichkeit umfasse (Daniel Schubbe, in: Schubbe/Koßler 37).

- Schopenhauer wolle die Vielfalt der Welt in abstrakte Begriffe gießen. So gesehen umfasse „Welt“ „als höchster Begriff […] alle anderen Begriffe der WWV […] ebenso wie auch die reale-unmittelbare Welt alle anderen Entitäten in sich umfasst“ (Jens Lemanski, in: Schubbe/Koßler 37). Der eine Gedanke sei bereits im Titel „Die Welt als Wille und Vorstellung“ enthalten und werde in den vier Büchern des ersten Bands entfaltet (Arthur Hübscher).

Es wird auch darüber gestritten, ob Schopenhauers Hauptwerk nun „Architektonik, System oder Organismus“ (Lemanski/Schubbe, in: Schubbe/Koßler 37)sei. Manche Forscher setzen dabei die Begriffe „Architektonik“ und „System“ gleich. „Der Unterschied: während die Architektur nach Schopenhauer linear konstruiert ist, trägt in einem Organismus jeder Teil den anderen“ (Lemanski/Schubbe, in: Schubbe/Koßler 38).

Ein weiterer Streitpunkt ist, ob Schopenhauers Gedankengebäude nun normativ, axiologisch oder deskriptiv sei. Die Frage ist also: Propagiert Schopenhauer die Willensverneinung, schätzt er sie nur höher ein als die Willensbejahung oder stellt er beide Positionen als „gleichwertig“ hin (Lemanski/Schubbe, in: Schubbe/Koßler 40)?

Auch an Schopenhauers „Widersprüchen, Aporien, Antinomien und Zirkeln“ (Lemanski/Schubbe, in: Schubbe/Koßler 41, Hervorhebung durch Fettdruck von mir) entzündet sich der Streit: Sind seine angeblichen Widersprüche nur ein Mißverständnis? Zeigen sie, daß seine Theorie falsch ist? Bilden sie ab, daß die Welt in sich widersprüchlich ist? Zeigen sie, daß Schopenhauer seinen Standpunkt geändert hat? Gehören sie zu einem System, das die Erlösung im Nichts als Selbstaufhebung vorexerziert (Martin Booms)? Sind sie das Ergebnis von Schopenhauers überzogenem Anspruch, den er nicht einlösen könne (Kai Haucke)? Sind sie systemimmanent „ein ‚Zwischen'“, aus dem die Pole „Subjekt, Objekt; Selbstbewusstsein/Leib, Ding an sich; reines Subjekt des Erkennens, Idee; Mitleidender, Leidender) erwachsen (Daniel Schubbe, in: Schubbe/Koßler 42)?

Volker Spierling, der Herausgeber von Schopenhauers Vorlesungen, unterscheidet Rezeptionsmodelle, wobei er diejenigen nicht berücksichtigt, die Schopenhauer gänzlich ignorieren:

- Die einen widerlegen und denunzieren die Philosophie von Schopenhauer, indem sie deren Widersprüchlichkeit nachweisen.

- Die andern konzentrieren sich auf einen bestimmten Aspekt.

- Die dritten verteidigen Schopenhauer, indem sie dessen Widersprüche leugnen oder herunterspielen, und erzählen seine Philosophie wie Gläubige nach.

Er selbst versucht, „gerade die strukturelle Pluralität von Schopenhauers geistigem Ringen ernst zu nehmen“, d.h., er konstatiert, daß Schopenhauer sich immer wieder selbst korrigiert hat, und läßt den Grundwiderspruch, ob nun „die Welt Wille und Vorstellung sei – oder ‚Nichts'“, einfach stehen (IV 37).

Die Streitigkeiten der Interpreten illustriert Spierling anhand einer Passage aus dem „Traumspiel“ von August Strindberg (1849-1912). Laut Søren R. Fauth und Børge Kristiansen ist es allgemein anerkannt, daß Strindbergs Dramen „Nach Damaskus“ (1898) und „Ein Traumspiel“ (1902) „inhaltlich und poetologisch von Schopenhauers Ästhetik und Ethik beeinflusst wurden“ (in: Schubbe/Koßler 355).

Im folgenden fasse ich die Szene, die Spierling nicht vollständig zitiert, zusammen: Es geht um eine Tür und das, was dahinter ist. Die Tochter Indras will sie öffnen, weil sie den Verdacht hat, „daß die Lösung des Welträtsels da drinnen aufbewahrt ist“ (III 132).

Der Universitätskanzler befragt die Dekane dreier Fakultäten über ihre Meinung.

- Der Dekan der theologischen Fakultät sagt, er glaube, die Tür solle geschlossen bleiben, da die Wahrheiten dahinter gefährlich seien. Der Dekan der philosophischen Fakultät wendet ein: „Die Wahrheit ist immer gefährlich“ (III 134).

- Der Dekan der medizinischen Fakultät fragt, was denn die Wahrheit sei, der Dekan der juristischen Fakultät antwortet: „Das, was man mit zwei Zeugen beweisen kann“ (III 134).

- Der Dekan der theologischen Fakultät wendet ein, daß man so alles beweisen könne. Der Dekan der philosophischen Fakultät stellt die Philosophie über alle anderen Wissenschaften, der Dekan der medizinischen Fakultät betrachtet die Naturwissenschaft als „einzige Wissenschaft“ (III 134). Philosophen würden nur herumspekulieren. Dem stimmt der Dekan der theologischen Fakultät zu.

An diesem Punkt endet die sachliche Auseinandersetzung, und die Dekane beleidigen einander gegenseitig. Dann fragen sie den Universitätskanzler nach seiner Meinung. Doch er hat keine, denn als er noch welche hatte, wurde er widerlegt. Er will nur noch Frieden unter den Fakultäten halten.

Als die Tochter Indras, die auf die Erde gekommen ist, um herauszufinden, wie es den Menschen auf der Erde geht und ob ihre Beschwerden berechtigt sind, den Dekanen zuruft, sie sollten sich schämen, fallen sie vereint über sie her.

Nach der Öffnung der Tür kann der Glasermeister nichts sehen. Die Dekane streiten über das Nichts. Die Rechtdenkenden (die Jesus gekreuzigt und dem Advokaten die Promotion verweigert haben) fühlen sich betrogen. Als die Tochter Indras den Dekan der medizinischen Fakultät fragt, ob er das Nichts verstehe, sind sich alle einig, daß sie Unsinn rede. Der Dekan der juristischen Fakultät droht ihr mit der Steinigung.

Während sie mit dem Dichter über ihr Mitleid mit allen Menschen spricht, werfen ihr die übrigen Anwesenden vor, daß sie nicht geantwortet habe, und peitschen einander auf, sie zu schlagen, zuerst, weil sie nicht geantwortet habe, dann, weil sie gerade antworten wolle. Tatsächlich hat sie geantwortet: Wer ihr folge, erfahre die Lösung des Rätsels. „Welches Rätsels?“, hat der Dichter gefragt … (III 136).

Später erfährt er es. Es ist das Welträtsel: Die Weltenmutter Maja hat die göttliche Urkraft Brahma verführt. Das „war der Sündenfall des Himmels. Daher sind die Welt, das Leben und die Menschen nur ein Trugbild, ein leerer Schein, ein Traum …“. Um sich aus der Materie zu befreien, suchen die Menschen das Leid. Andererseits wollen sie aber auch genießen und lieben. Aus dem Kampf dieser Gegensätze erwächst „Kraft, so wie etwa der Kampf zwischen Feuer und Wasser die Dampfkraft hervorbringt …“ (III 141f).

© Gunthard Rudolf Heller, 2022

Literaturverzeichnis

JACOBS, Wilhelm G.: Johann Gottlieb Fichte mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt, Reinbek bei Hamburg 1984

KANT, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, hg. v. Wilhelm Weischedel, Werkausgabe Band III/IV, Frankfurt am Main 1974 (Bei Zitaten habe ich Sperrdruck als Kursivdruck wiedergegeben.)

KINDLERS NEUES LITERATUR-LEXIKON, hg. v. Walter Jens, 21 Bände, München 1996

KONDAKOW, N. I.: Wörterbuch der Logik, Leipzig 1983

PISA, Karl: Schopenhauer – Geist und Sinnlichkeit, München 1978

PRECHTL, Peter/BURKARD, Franz-Peter (Hg.): Metzler-Philosophie-Lexikon – Begriffe und Definitionen, Stuttgart/Weimar 1999

RECLAMS SCHAUSPIELFÜHRER, hg. v. Otto C. A. zur Nedden und Karl H. Ruppel, Stuttgart 1973

SAFRANSKI, Rüdiger: Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie – Eine Biographie, München/Wien 1987

SCHOPENHAUER, Arthur: Philosophische Vorlesungen – Aus dem handschriftlichen Nachlaß, 4 Bände, hg. v. Volker Spierling, München/Zürich 1984-86

- Der handschriftliche Nachlaß, hg. v. Arthur Hübscher, 5 Bände, München 1985

- Sämtliche Werke, hg. v. Wolfgang Freiherr von Löhneysen, 5 Bände, Frankfurt am Main 1986-89

- Reisetagebücher, hg. v. Ludger Lütkehaus, Zürich 1988

SCHUBBE, Daniel / KOSSLER, Matthias (Hg.): Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart/Weimar 2014

STRINDBERG, August: Dramen I – III, aus dem Schwedischen von Willi Reich, München/Wien 1964/65

Die Angabe des Namens ist optional.

Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung der angegebenen Daten durch diese Website einverstanden. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.