Dieser Artikel dokumentiert die „Wirklichkeiten“ des menschlichen Denkens vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Anhand einer Bilderreise wird der Leser durch die Jahrhunderte geführt und erhält dadurch eine Vorstellungen, wie drastisch sich das Verhältnis von Raum, Zeit und Weltverständnis verändert haben. Wer unsere jetztige Sicht der Welt für selbstverständlich hält übersieht, daß unsere „Realität“ ein Spiegel unseres Denkens ist.

Das was wir heutzutage für selbstverständlich

halten ist das Produkt eines jahrtausendalten Konstruktions- und Erkenntnisprozesses

des menschlichen Geistes. Erst durch die Hervorhebung der Unterschiede wird

offensichtlich, wie groß die Kluft im Denken zwischen unseren Vorfahren

und dem heutigen Menschen ist.

Wer geneigt ist über die primitive Weltanschauung unserer Vorväter

zu lächeln, sollte berücksichtigen, daß unser eigenes empirisches

Weltbild nur ein vorübergehendes Paradigma der Wirklichkeit ist. Die Entwicklung

der Erkenntnisfähigkeit des Menschen steht nicht am Ende sondern markiert

nur einen winzigen Punkt in dem Prozess der Selbstentdeckung des Menschen. In

der Unendlichkeit der Zukunft sind noch Wege verborgen, die heute noch kein

Gelehrter erahnt. Diese Reise soll uns helfen zu verstehen, wie wir zu dem wurden,

was wir sind. Sie soll dazu anregen Geschichte nicht als ein unhinterfragtes

Paradigma zu sehen, sondern verstehen zu lernen, wie sich die Menschheit im

Laufe der Jahrhunderte selbst erschaffen hat.

Wer seine eigene Geschichte nicht kennt ist gezwungen sie zu wiederholen –

sagt ein altes Sprichwort. Wir stehen nicht am Ende, sondern erst am Anfang

einer großartigen Entdeckungsreise unseres eigenen Bewußtseins und

unserer Möglichkeiten.

Das alte Land

Was kennzeichnet das Denken des Mittelalters?

Der Mensch des Mittelalters dachte die Welt als Netz symbolischer Bezüge. Alles ist mit allem verwandt, alles steht mit allem in einer naturgemäßen, gottgegebenen symbolischen Beziehung. Die Dinge (und Menschen) sind eingebunden in eine vorhandene bestehende Weltordnung und sie gewinnen ihre Identität aus ihrem dynamischen Wechselspiel mit anderen Dingen (und Menschen).

Der Mensch des Mittelalters dachte die Welt als Netz symbolischer Bezüge. Alles ist mit allem verwandt, alles steht mit allem in einer naturgemäßen, gottgegebenen symbolischen Beziehung. Die Dinge (und Menschen) sind eingebunden in eine vorhandene bestehende Weltordnung und sie gewinnen ihre Identität aus ihrem dynamischen Wechselspiel mit anderen Dingen (und Menschen).

Naturerkenntnis ist interpretierendes Nachvollziehen des geheimen Sinns der Dinge. In den sichbaren Zeichen und Erscheinungen der Welt kann deren unsichtbarer Sinn, ihr von Gott verliehener Wert und Zweck nachvollzogen werden. Gott zu gefallen heißt umgekehrt, die Dinge so zu gestalten, daß sie die von Gott gegebene Ordnung möglichst vollendet in die Welt bringen.

Beispiel: jeder magisch interessierte Leser wird in der als Kabbalah bezeichneten

Wissenschaft zugrundeliegenden Denkart dieses mittelalterliche Denkschema wiederentdecken:

Mars ist in diesem Sinne rot und kriegerisch, daß er Teil einer Sphäre von Bedeutung

in der alles durchdringenden Weltordnung ist, der eben diese Qualitäten eignen.

Dies ist für den mittelalterlichen Menschen kein erfundenes oder willkürlich

gedachtes „Modell“, keine Theorie, sondern unmittelbar gegebene Tatsache.

Beispiel: in gleicher Weise kann aus der Betrachtung des Vogelfluges auf die Zukunft und aus bestimmten Zeichen (Malen) am Körper des Menschen auf dessen Charakter geschlossen werden. Um eine Hirnkrankheit zu heilen, hilft es, eine Walnuss zu essen.

Beispiel: Alles in der Welt hatte aneinander teil und der Geist aller Dinge war eins. Die Eskimos beispielsweise glaubten offenbar, daß es zwar viele, viele Seehunde gäbe, daß aber jeder nur eine Erscheinungsform des _einen_ Seehundes sein, vom Geiste des Seehunds. D. h. der eine Seehund manifestierte sich als die vielen. Daher konnten die Eskimos zu diesem Seehundsgeist beten, daß er erscheinen solle, daß sie zu essen hatten.

Daß unser heutiges Denken von dieser Art, sich selbst und die Welt aufzufassen,

so grundverschieden ist, daß wir allerhöchstens in der Lage sind, uns vage ahnend

dort hineinzuversetzen, veranschaulicht u.a. der mittelalterliche Raumbegriff.

Diskontinuierlicher, bedeutungsbeladener Raum

Für uns bezeichenet Raum etwas kontinuierliches, homogenes und etwas überall grundlegend gleichartiges. Egal wohin wir gehen, Raum ist immer von der gleichen Art. Für den mittelalterlichen Menschen war dies nicht der Fall – für ihn war Raum weder kontinuierlich, noch homogen, sondern mit Bedeutung gefüllt, die sich als Sphären voneinander abgrenzten. Die meßbaren Aspekte der Welt waren keine globalen, allgemeinen, wesenshaften Aspekte der Welt. Sie galten nur für begrenzte Ausschnitte der Welt, aber nicht für die Welt insgesamt.

Beispiel: Es gab beispielsweise keinen fortlaufenden (kontinuierlichen) Maßstab, der von der Erde bis zu den Sternen reichte – so wie wir heute eine Entfernung in Lichtjahren angeben würden. Man dachte den Kosmos als System von kugelförmigen Bereichen – Sphären, die sich wie Zwiebelschalen um die Erde legten. Die Sphäre des Mondes, der Sonne, des Mars, des Jupiter usw. Innerhalb dieses Sphärenkonzeptes sind räumliche Distanzen belanglos. Von Relevanz ist die qualitative Verschiedenheit, die unterschiedliche Bedeutung, die jeder Sphäre beigemessen wurde.

Beispiel: In dem Bild „Die Versuchung Christi auf dem Berg“ von Duccio di Buoninsegna, 1311 – d.h. einem schon relativ späten Werk des Mittelalters finden wir bereits räumliche Darstellungen. Die Burgen oder Städte werden offensichtlich als Raumobjekte behandelt.

Beispiel: In dem Bild „Die Versuchung Christi auf dem Berg“ von Duccio di Buoninsegna, 1311 – d.h. einem schon relativ späten Werk des Mittelalters finden wir bereits räumliche Darstellungen. Die Burgen oder Städte werden offensichtlich als Raumobjekte behandelt.

Aber sie sind in einer Weise in einen Gesamtkontext gestellt, die unseren heutigen Sehgewohnheiten krass widerspricht und wirken für unser Auge wie collagenhaft auf den Hintergrund aufgeklebte, ausgeschnittene Elemente, die nur aufgrund ihrer (gedachten) Bedeutung, nicht aber aufgrund ihrer (gesehenen) optischen Darstellung mit ihrer Umgebung in Verbindung stehen.

Beispiel: Das Größenverhältnis der Figuren und der Städte in diesem Bild zueinander – unserem Raumempfinden nach völlig falsch – entspricht den Bedeutungsverhältnissen in der gegebenen Weltordnung, also dem Denken des mittelalterlichen Menschen. Jesus in ein Größenverhältnis zu setzen, das der tatsächlichen, pysischen Größe eines Menschen im Verhältnis zu einer Stadtmauer entspräche, wäre als Blasphemie aufgefaßt worden.

Ca. 650 Jahre später sagte Picasso über den Kubismus: „Als wir den Kubismus erarbeiteten, taten wir es nicht mit Absicht, sondern wir wollten nur ausdrücken, was in uns war.“ Wir können diese Aussage auf jede Art von Kunstwerk insofern übertragen, als ein Künstler immer seine metaphysichen Grundannahmen über die Welt in seinem Werk mitausdrückt. Was wir deshalb in einem Bild wie der Versuchung sehen, ist der Widerschein der Weltsicht und des Lebensgefühls eines (spät-)mittelalterlichen Malers – einer Weltsicht, die von unserer heutigen durch einen offensichtlich tiefen, rückwärts kaum noch zu überwindenden Riß verschieden und getrennt ist.

„Im gesamten Mittelalter findet sich kein einziges Bild, das räumlich „richtig“ gemalt worden ist. […] In keinem Bild des Mittelalters ist ein durchgehender dreidimensionaler Raum erkennbar. In vielen Bildern hat jeder Gegenstand, jedes Bildelement sein eigenes System perspektivischer Darstellung: Jedes Element ist eine in sich geschlossene räumliche Einheit, aber die Einheit des Gesamtraumes ist aufgegeben worden.“ (Walter Ötsch, 1998)

Die Grundform der gotischen Malerei ist die Addition. Es sind gleichsam die Etappen und Stationen eines Weges, durch die es den Beschauer führt, und es ist ein panoramisches, revueartiges, kein einseitiges, einheitliches, von einem einzigen Gesichtspunkt beherrschtes Bild der Wirklichkeit, das es erschließt.

Wo Raum für uns eine Reflexion des Gesehenen und deshalb ein Kontinuum von

Homogenität ist, ist Raum noch für den mittelalterlichen Menschen die (nicht

bewußte) Reflexion gegebener, quasi nebeneinander gestellter Bedeutung und deshalb

eines Eingebunden-Seins des Menschen in die göttliche Ordnung Welt.

Diskontinuierliche, bedeutungsbeladene Zeit

Mittelalterliche Zeit ist symbolhafte Zeit, werthafte Zeit, intentionale Zeit. Jede Zeit hat ihre Symbolik, ihre Bewertung.

Anders als für uns begann für den Menschen des Mittelalters der Tag mit dem

Anders als für uns begann für den Menschen des Mittelalters der Tag mit dem

morgendlichen Sonnenaufgang und endete mit dem Sonnenuntergang. Zwischen dem

Tag und der Nacht lag ein Zeitriß, ein diskontinuierlicher Wechsel, mit dem

die Zeit des Tages, des Göttlichen in der Welt zu ende war und die Zeit der

Nacht, des Bösen und Un-Göttlichen in der Unterwelt begann.

Ebenso wie der Raum

sich in bedeutungsbeladene Sphären segmentierte, zerteilte sich die Zeit in

Zeitblasen, denen bestimmte Qualitäten zueigen waren bzw. als selbstverständlich

angenommen wurden.

Beispiel: So gab es für den mittelalterlichen Menschen auf eine ganz selbstverständliche

Weise Tage, die gut waren, um Aderlässe durchzuführen, zu Baden, sich die Haare

zu schneiden, den Grundstein für ein Haus zu legen oder zu heiraten – und andere

Tage, an denen die „zur Zeit“ in der Welt befindliche Qualität für diese Handlungen

ungünstig war.

Beispiel: In mittelalterlichen Städten gab es daher an jedem öffentlichen Ort eine Glocke und für jeden Zweck gab es eine bestimmte Klangfolge, die der Bevölkerung signalisierte, was gerade geschah. Ob die Stadttore geöffnet oder geschlossen werden sollten, ob eine Ratsversammlung oder der Gottesdienst begann, wurde jeweils durch einen bestimmten Glockenschlag angekündigt. Hörte man ein Glockensignal, das für das eigene Handeln relevant war, wußte man: man muß sich jetzt auf den Weg machen. Die Glocke schlug damit eine gewisse Qualität an, die gleichsam als ihr Nachhall der Glocke von da an in der Welt war.

Zeit zu messen und in geplanter Weise nach dem Fluß der Zeit zu leben galt als etwas Besonderes und Höheres, zu dem der ungebildete Mensch des Mittelalters keinen Zugang hatte. Einzig die christlichen Mönche maßen in ihren Klöstern, die insofern Keimzellen eines neuen Zeitbewußtseins oder Lichtzellen in der Dunkelheit waren, die Zeit und lebten nach geregelten Tagesplänen.

Beispiel: Weil der Tag mit dem Sonnenaufgang begann und mit dem Sonnenuntergang

endete, war es für den mittelalterlichen Menschen ganz natürlich und entsprach

der gegebenen Weltordnung, (je nach Breitengrad) im Sommer nur 4 Stunden, im

Winter dagegen 12 Stunden zu schlafen. Im Sommer hatte man entsprechend mehr

zu tun – die Felder wollten bestellt werden und die Wege ins nächste Dorf waren

befahrbar. Der Lebensrhythmus des Jahreslaufs und der Natur war auf diese Weise

der eigene Lebensrhythmus.

So wundert es auch nicht, daß Nachtwächter als assoziale Gestalten

angesehen wurden, denn sie mußten ihren Dienst in den dämonischen

Stunden der Dunkelheit verrichten. Dunkelheit war nicht nur die Abwesenheit

von „Licht“, sondern selbstverständlich die Zeit, in denen Dämonen

und Teufel die Welt heimsuchten. Dunkelheit und das Böse waren gleichbedeutend

und keine abstrakten Konzepte, wie wir sie heute verstehen.

Weil der Tag aber dennoch in – Sommer wie Winter – 12 Stunden unterteilt war, war eine Stunde eben im Sommer wesentlich länger (nach unserem Zeitmaß bis zu 90 Minuten lang), während sie im Winter sehr viel kürzer war. Dieses Konzept heute so genannter Temporalstunden, die sich in ihrer Dauer flexibel dem Jahresrhythmus anpaßten, war aber nur für die zeitmessenden Mönche und andere Spezialisten bewußt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lebte ein „zeitloses“ Leben, insofern die Aufmerksamkeit nicht auf den „Fluß der Zeit“ gerichtet war, sondern auf die jeweils vorhandenen Qualitäten oder Bedeutungen in der Welt. Die Menschen leben „auf einer Insel in der Zeit, einer Insel, in deren Gesichtskreis das Zukünftige wie auch das Vergangene nicht lag“ (Gotthardt Günther).

Inseln ohne Fluchtweg

Wo weder zeitlich noch räumlich der eigene Standpunkt – wie für uns heute –

Ausgangspunkt einer strahlenförmigen Ausbreitung in die Zukunft bzw. Himmelsrichtungen

ist, sondern als im jeweils Gegebenen gefangen erlebt werden muß, wird auch

die heute oft plakativ vorgestellte, bedrückende Stimmung des Mittelalters genauer

nachfühlbar: solange eine bestimmte, vorhandene Qualität in der Welt präsent

ist, gibt es aus dieser kein Entkommen, das sich nicht dem Vorwurf der Gottlosigkeit

aussetzt.

Beispiel: Eine Pest-Epedemie muß als Teil der göttlichen Weltordnung, als Wille Gottes erlebt werden und ist daher nur zu erleiden, nicht zu ändern. Wer in einen bestimmten Berufsstand hineingeboren wurde, war damit auf natürliche, gegebene Weise Teil dieses Standes und hatte keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern, die nicht Anmaßung und Aufbegehren gegen die gottgewollte Ordnung der Dinge gewesen wäre.

Die Dinge waren so wie sie waren gottgewollt und man mußte ihrer Ordnung durch

Die Dinge waren so wie sie waren gottgewollt und man mußte ihrer Ordnung durch

sein Handeln genüge tun. So bestanden für den mittelalterlichen Menschen weder

räumlich noch zeitlich Fluchtwege im Sinne möglicher, durch eigenes Handeln

zu gestaltender Entwicklungslinien. Der mittelalterliche Mensch lebte – räumlich

und zeitlich – auf einer Insel, aber keiner paradisischen Insel des Glücks,

sondern innerhalb einer bedrückenden Enge, die zudem noch von seiten des Himmels

durch die finsteren Drohungen der Apokalypse permanent überschattet war.

„Der irdische Himmel kann mithin keine Aufklärung bringen, im Gegenteil:

es sammelt sich, mit dem Unfaßlichen, etwas Bedrohliches, eine Art panischer

Schrecken in ihm. Wenn eine Nachricht wie die von der Zerstörung des Heiligen

Grabes bekannt wird, ja selbst wenn nur ein gewöhnliches Unwetter hereinbricht,

fürchtet eine dem Ende der Zeit entgegensehende Welt, daß unweigerlich das Himmelsgewölbe

einstürzen wird, und so blickt man, starr vor Schrecken, dorthin, von wo das

Verhängnis herabfahren wird.

Es ist kennzeichnend für diesen geistigen Zustand,

daß das Mittelalter seine religiöse Erbauung bis ins 12. Jhdt. hinein nicht

aus den Evangelien, sondern aus der Lektüre der Apokalypse bezieht. Diese apokalyptische

Unheilsgewißheit läßt sich in den Tonnengewölben der romanischen Kirchen nachspüren:

als eine nachgerade körperlich fühlbare Last, die wie ein Himmel aus Blei über

den Häuptern lastet.“ (Martin Buckhardt)

Die Architektur der romanischen Kirchen beruhte – technisch betrachtet – auf dem Prinzip der simplen Addition. Steine wurden bauklotzartig aufeinander gefügt, wo mehr zu tragen war, wurden also mehr Steine benötigt. Dies erklärt die Schwierigkeit, Licht in ein solches Gebäude einzulassen und daher ihre bedrückende Finsternis: Fenster und Öffnungen waren einfach Löcher, Auslassungen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen mußten. So wirkten romanische Kirchen oft wie Ritterburgen, die durch schmale und dafür umso höhere, schießschartenähnliche Fenster nicht in die Welt blickten, sondern sich der Welt geradezu verschlossen. Die Massigkeit der Wände mußte durch weitere Massigkeiten von Stützpfeilern an der Außenseite stabilisiert werden, um zu verhindern, daß die Wände einfach nach außen hin wegklappten. Eine solche Architektur war natürlich auch in ihrer maximalen Höhe stark begrenzt, gewissermaßen am Erdboden festgekettet.

Amerikafahrer des Kopfes – geplante Wirklichkeit

Die bedrückende Enge der Raum-Zeit-Inseln und damit der eigenen Denk-Blase denkend zu verlassen war folgerichtig eine äußerst suspekte, weil gotteslästerliche Angelegenheit. Der Mensch verließ damit seinen angestammten, „gewachsenen“ und gottgewollten Platz und maßte sich an, einen selbstgewählten Standpunkt einzunehmen. Spätestens im Hochmittelalter begannen aber allenthalben Menschen eben solche Denk-Wagnisse anzugehen und stückweise Uferabschnitte eines neuen, bislang unbekannten Denk-Kontinents zu erobern und gangbar zu machen.

Die Wurzeln eines neues Raumbegriffes werden von vielen Kunsthistorikern im gotischen Kathedralenbau des 12. Jahrhunderts gesehen, jener architektonischen Revolution und Keimzelle neuer gesellschaftlicher Organisationsformen (Bauhütten, Zünfte), aus der anmaßende, himmelstürmende und lichthafte Bauten emporschossen und mit ihnen ein neues Raumverständnis, ein Raumbegriff zweiter Ordnung.

Die Wurzeln eines neues Raumbegriffes werden von vielen Kunsthistorikern im gotischen Kathedralenbau des 12. Jahrhunderts gesehen, jener architektonischen Revolution und Keimzelle neuer gesellschaftlicher Organisationsformen (Bauhütten, Zünfte), aus der anmaßende, himmelstürmende und lichthafte Bauten emporschossen und mit ihnen ein neues Raumverständnis, ein Raumbegriff zweiter Ordnung.

Um die Massigkeit der romischen Kirchengewölbe zu überwinden und höhere, lichtere

Gebäude bauen zu können, war es notwendig, eine Kirche zunächst im Kopf, in

der Virtualität zu bauen. Wurden zuvor Stein um Stein Massen addiert, war es

nun nötig, das Bauwerk als Ganzes zu sehen und die in ihm waltenden Kraftlinien

gegeneinander so auszuspielen, daß sie sich gegenseitig aufhoben und stützten.

Die Wirkung, die diese – konstruierte – Architektur entfaltete, war eine bis

dato ganz und gar unbekannte und somit erschreckende. Nicht nur, daß sehr viel

höhere, mächtigere und nahezu übermenschlich anmutende Bauwerke geschaffen werden

konnten. Diese Bauwerke erschufen zudem einen Kirchenraum, der die bedrückende

Enge der romanischen Kirchen ganz und gar überwand und im Gegenteil, statt nach

unten, zum Erdboden zu lasten, nach oben und außen hin zu explodieren schien.

Getragen von Stützpfeilern bislang nie erreichter Feinheit konnten Fenster und

Aussparungen in einem Masse einkonstruiert werden, die die Kathedralen viel

eher als aus Licht, denn aus Stein konstruiert erscheinen ließen.

Gotische Kirchen sind von ihrem Bauprinzip her Netzwerk-Konstruktionen, ähnlich wie wir sie von heutigen Glashäuser kennen. Ihre Statik ruht auf Rippen oder Gurten, die in schmalen Pfeilern gebündelt und diagonal über das Gewölbe geführt werden. Am höchsten Punkt des Gewölbes kreuzen sich zwei oder mehrere Rippen, Kreuzrippen genannt. Der Zwischenraum eines Kirchenschiffes wird dabei nicht wie in der Romanik durch halbkreisförmige Bögen, sondern durch Spitzbögen, zwei aneinandergelehnte Kreissegmente, überbrückt.

Ein Architekt, der eine gotische Kirche konstruiert, muß den Kirchen-Raum als System-Ganzes, als rationale Einheit denken. Er benötigt dazu die Vorstellung von einem dreidimensionalen Ganzen, von einem einheitlichen Raum, der von Kräftelinien durchzogen ist. In diesem Equlibrium von Druck und Gegendruck muß die Druckverteilung des Gewichtes der Decke, der hochaufragenden Wände und Stützpfeiler räumlich exakt geortet werden, der Druck muß lokalisiert, auf Kraftorte, -linien und -punkte gelenkt werden. Ein Architekt einer gotischen Kirche muß den Kirchenraum als das Modell eines systemischen Raumes entwerfen, in dem jede Linie mit jeder anderen in Beziehung steht, der sich selbst trägt und stabilisiert.

Dieses Modell aber ist eine Repräsentation der Welt im eigenen Denken, die den Architekten in die Lage versetzt, mit der Repräsentation selbst zu operieren, d.h. vor der realen eine gedachte Kirche zu konstruieren – eine Kirche in einer zweiten Welt, einer erst denkend erschlossenen Welt. Gotthardt Günther bezeichnet diese als „zweite Natur“.

Mit dem Bau der Kathedrale löst sich das Denken vom Boden der natürlichen Gegebenheiten ab, stellt sich ihm quasi entgegen und gelangt zu einer souveränen Raum-Gestaltung, einer neuen Raum-Ordnung.

Zweite Natur – Zentralperspektive – der neue Raum

Es ist eben diese zweite Natur, die die Amerikafahrer des Kopfes im ausgehenden

Mittelalter stückweise eroberten und der Menschheit gangbar machten – als zunächst

noch unverbundene Flecken einzelner „Topics“, die aber zunehmend zu einer vollständigen

Denklandschaft zusammenwuchsen und einen neue Denkbewegungen möglich machten.

Die Welt wurde vorstellbar, konstruierbar und konnte somit im Geiste geplant

werden.

Inwiefern diese zweite Natur ein neuer und bislang unbekannter „Denk-Raum“

Inwiefern diese zweite Natur ein neuer und bislang unbekannter „Denk-Raum“

war, wird offensichtlich an einer anderen, weltbewegenden Neuerung des ausgehenden

Spätmittelalters: der Zentralperspektive.

Die Zentralperspektive ist jenes Konstruktionsschema das – erstmals 1436 von dem Florentiner Künstler Leon Battista Alberti (1404-1472) als Theorie des Malens formuliert – die Grundlage unseres heutigen visuellen Raumempfindens darstellt.

Wir hatten gesehen, daß kein einziges mittelalterliches Bild auf die „richtige“

Weise räumlich gemalt worden war. Erst mit der Zentralperspektive begannen Maler

wirklich das zu malen, was sie sahen, wohingegen sie zuvor malten, wie

sie die Welt in ihrer bedeutungsvollen Ordnung erfaßten – oder genauer: die

göttliche Ordnung selbst.

Das Schema der Zentralperspektive konstruiert ein Bild als geometrischen Anweisungen gehorchende Re-Konstruktion optischen Lichteinfalls: Linien, die senkrecht zur Blickrichtung des Betrachters stehen, werden unverzerrt abgebildet. Eine Linie, z.B. die Außenkante einer Säule oder eines Fensterrahmens, die senkrecht im Raum steht, wird auch senkrecht im Bild rekonstruiert. Ebenso waagerechte Linien, die quer zur Blickrichtung des Betrachters verlaufen, wie z.B. die Tischkante im Abendmahl. Dagegen werden Linien, die parallel zur Blickrichtung des Betrachters verlaufen, also in die Tiefe des Raumes weisen, so konstruiert, daß sie sich in einem gedachten, unendlich weit entfernten Punkt am Horizont schneiden, der im einfachsten Fall genau im Zentrum des Bildes liegt. So kreuzen sich die in die Tiefe des Raumes weisenden Kanten des Raumes im Abendmahl (z.B. die Oberkanten der Fenster oder Aussparungen in den Wänden links und rechts) sämtlich in einem Punkt, der genau auf der Stirn von Jesus liegt.

Auf diese Weise entsteht ein Bild, das erstmals an ein Foto erinnert. Das zentralperspektivische Bild ist nicht mehr eine Collage von Bedeutungs-Zeichen, sondern ein Schnappschuß, eine Momentaufnahme des Gesehenen. Die Zeit wird in diesem Moment aus dem Bild verbannt, indem dieses – als Raumabbild konstruiert – nur mehr in der Lage ist, eine einzige Zeitscheibe, einen Jetzt-Punkt aufzunehmen – entzeitlichter Bild-Raum.

Die zweite Natur des Raumes ist der in und durch geometrische Prinzipien re-konstruierte

Raum. Raum wird in diesem Schritt unabhängig von Denken, von Bedeutung oder

Substanz. Raum ist damit zu einem leeren Raum mutiert, der neue, zuvor verschlossene

Möglichkeiten herstellt, zu einer bloßen Leinwand, auf der gemalt werden kann,

zu einem Reißbrett, auf dem die gotische Kathedrale konstruierbar wird.

Der Raum gewinnt im zentralperspektivischen Bild erstmals seine Einheit als ein aktual geschlossener, homogener, zugleich aber nach allen Seiten hin prinzipiell offener Raum. Eine wesentliche Rolle spielt dabei neben der Geometrie das Licht. Sämtliche, im Bild dargestellten Elemente unterliegen jetzt plötzlich den gleichen optischen Gesetzen, die eindeutig bestimmen, wie das Licht, das von einer bestimmten Seite einstrahlt, von den Gegenständen reflektiert werden muß und wie sich Farben von Lichtreflexen, über helle und dunkle Bereiche zu Schattenbereichen hin kontinuierlich abdunkeln müssen. Das Licht – d.h. Gesehenes, nicht Gedachtes – ist die neue Einheit eines Bildes, dessen Elemente geometrisch konstruierbare Linien, Flächen und Punkte sind.

Der Raum gewinnt im zentralperspektivischen Bild erstmals seine Einheit als ein aktual geschlossener, homogener, zugleich aber nach allen Seiten hin prinzipiell offener Raum. Eine wesentliche Rolle spielt dabei neben der Geometrie das Licht. Sämtliche, im Bild dargestellten Elemente unterliegen jetzt plötzlich den gleichen optischen Gesetzen, die eindeutig bestimmen, wie das Licht, das von einer bestimmten Seite einstrahlt, von den Gegenständen reflektiert werden muß und wie sich Farben von Lichtreflexen, über helle und dunkle Bereiche zu Schattenbereichen hin kontinuierlich abdunkeln müssen. Das Licht – d.h. Gesehenes, nicht Gedachtes – ist die neue Einheit eines Bildes, dessen Elemente geometrisch konstruierbare Linien, Flächen und Punkte sind.

(Hierin liegt eine weitere Verwandtschaft der Zentralperspektive mit den gotischen Kathedralen, die in ihrer Filigranität Lichtbauten waren, viel eher aus Licht, als aus materieller Substanz gebaut zu sein schienen und erstmals in der Geschichte des Kirchenbaus das Licht gezielt als Gestaltungselement einsetzten, im Kirchenraum das „göttliche“ Licht von allen Seiten her gleichsam einließen, einfingen und reflektierten.)

Standpunktnahme im Spiegel

Zugleich aber ist die Zentralperspektive erstmals eine Standpunktnahme gegen-über der Welt. Indem der zentralperspektivische Maler malt, was er sieht, und nicht mehr, was er an göttlicher Ordnung, deren Teil er selbst ist, erfaßt, stellt er sich der Welt sehend gegenüber. Der gesehene Raum wird dadurch sichtbar als ein Ausschnitt der Welt, den man gleichsam von einem bestimmten Standpunkt aus wie durch einen Fensterrahmen betrachtet.

Tatsächlich begann man sehr schnell damit, Hilfsmittel zu konstruieren, die die Übertragung der geometrisch korrekten Größenverhältnisse auf die Leinwand erleichterten: so behalfen sich die Maler oft mit einem Rahmen, in dem ein Karo-Muster aus Fäden eingespannt war, so daß man – hindurchblickend – die Größenverhältnisse des Gesehenen besser abmessen konnte.

Filippo Brunelleschi (1377-1446) radikalisierte dies in einem Experiment, indem er das Motiv, das er malen wollte, nicht durch einen Rahmen sondern in einem Spiegel betrachtete, was ihm die Möglichkeit gab, die Größenverhältnisse tatsächlich mit Zirkel und Lineal abzumessen. Wohl nicht nur aufgrund dieses – aufsehenerregenden – Experimentes, sondern aufgrund der Erkenntnis, daß es sich bei dem neuen Raum-Bild um eines handelt, dem das Element des Gegen-über-stellens notwendig innewohnt, daß die Standpunktnahme des Betrachters erstmal relevant geworden ist, wurde der Spiegel selbst zu einem Icon jener Wende im Raumverständnis, für die die Zentralperspektive kennzeichnend ist.

So schrieb Leonardo da Vinci: „Der Maler muß einsam sein und nachdenken über das, was er sieht, und mit sich selbst Zwiesprache halten, indem er die vorzüglichsten Teile aller Dinge, die er erblickt, auswählt; er soll sich verhalten gleich einem Spiegel, der sich in alle Farben verwandelt, welche die ihm gegenübergestellten Dinge aufweisen. Und wenn er so tut, wird er wie eine zweite Natur sein.“

Der Spiegel reflektiert auch die Tatsache, daß die Standpunktnahme des zentralperspektivischen Malers eine ist, die verabsolutiert wird. Es wird im zentralperspektivischen Bild nicht der Standpunkt als subjektive Wahrnehmung der Welt, die auch anders wahrgenommen werden könnte, reflexiv thematisiert, sondern das Bild als Spiegel nimmt in Anspruch, einen idealtypischen Standpunkt zu zeigen, einen Standpunkt, von dem aus jeder Mensch, der dort steht, die Welt mit den gleichen Augen betrachtet.

Zugleich zeigt sich im Motiv des Spiegels Leonardos Selbstreflexion der Aufnahmebereitschaft

Zugleich zeigt sich im Motiv des Spiegels Leonardos Selbstreflexion der Aufnahmebereitschaft

der Welt gegenüber, die als chamäleonartig sich wandelnde Leinwand die Natur

der Welt (der ersten Ordnung) als zweite Natur reflektiert: der Mensch als Wissensgefäß,

das von der Wahrheit der objektiven Welt erfüllt wird, diese möglichst unbefleckt

in sich aufnimmt und als zweite Natur speichert.

(Dieses Motiv findet sich wieder in der Vorstellung des Menschen als leeres

Buch, das durch die Erfahrung der Wahrheit stückweise beschrieben werden muß

und zeigt sich überspitzt in der rätselhaften Büchervermehrung, die im ausgehenden

Mittelalter und beginnenden Renaissance in der Malerei stattfand. In unzähligen

Bildern tauchten plötzlich Bücher auf, viele Engel, Apostel und besonders Maria

wurde plötzlich lesend dargestellt: Die lesende Jungfrau als Verdoppelung des

Motivs der Aufnahmebereitschaft und Reflexion des Objektiven und Göttlichen.)

In seiner „Hochzeit des Giovanni Arnolfini“ (1434) treibt Jan van Eyck dies auf die Spitze, indem er an die Stelle des Fluchtpunktes seines Bildraumes, also an jenen Punkt, der dem Blickpunkt des Betrachters gegenüber in der Unendlichkeit liegt, einen gewölbten Spiegel setzt. In diesem Spiegel reflektiert sich – winzig, aber dennoch erkenntlich – der Maler selbst mit Blick auf den gemalten Raum und das Hochzeitspaar, und van Eyck thematisiert sich hier selbst als Betrachter, als Aufnehmender, der den gesehenen Raum bereitwillig in sich einfließen läßt und im Bild unverfälscht gemalt präsentiert.

Die mechanisierte Zeit

In der gleichen Weise, wie die Maler des vierzehntes Jahrhunderts den Raum in der Zentralperspektive in geometrische Linien, Flächen und Punkte dekonstruieren und ihm durch die zweite Natur eine neugeschaffene Einheit verleihen (in dem selben Akt die Zeit aus dem Bildraum verbannend und diesen auf einen einzigen Zeitpunkt einfrierend), war zu diesem Zeitpunkt die Zeit selbst bereits durch die Erfindung und eine epedemieartige Ausbreitung der mechanischen Uhr in Europa dekonstruiert.

Wer wann genau erstmals eine mechanische Uhr montierte, ist heute nicht mehr zu belegen. Immerhin schreibt die mittelalterliche Legende die Konstruktion einer Uhr aber auch Gerbert von Aurillac, dem späteren Papst Silvester II. zu.

Dieser, aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten ohnehin suspekten Person wurde – durch die Legende im Nachhinein – unterstellt, das Papstum durch unlautere, unheilige Praktiken erlangt zu haben. Man sprach von einer Lehrzeit bei einem spanischen Weisen (d.h. im damaligen Dunstkreis der arabischen „geheimen“ Wissenschaften), dem Gerbert ein ihm verbotenes Buch stahl und damit floh. Um im Besitz des geheimen, verbotenen Wissen bleiben zu können, ging Gerbert (bezeichnenderweise) am Rande des Ozeans einen Pakt mit dem Teufel ein, der ihm im Gegenzug zur Flucht verhalf. Einmal in Sicherheit studierte Gerbert die geheimen Unterweisungen und baute neben einer mechanischen Uhr auch solche Maschinen wie Orgeln und einen sprechenden Kopf, der ihm – bei entsprechender Sternkonstellation – Auskunft auf viele Fragen zu geben wußte. U.a. bestätigte ihm dieser Kopf, daß Gerbert Papst werden würde. (Es fällt nicht schwer, in dieser demiurgischen Gestalt eine Vorform des Faust zu erkennen.)

Es ist für das mittelalterliche Denken nur natürlich, die mechanische Uhr als Maschine, die Zeit erstmals in gleichförmige Zeitscheiben zerlegt, in gleichartige Abschnitte, die sich im Takt von Zahnrädern, Pendeln und Gewichten als strahlförmiger Zeitfluß aneinanderreihen, einem solchen Demiurgen zuzuornden. Ist sie doch als menschengeschaffenes Werkzeug geeignet, die bestehende Weltordnung Gottes ins Wanken zu bringen und ein neues Zeitalter im Zeitbewußtsein des Menschen in Bewegung zu setzen. „Vorzüglich jedoch ist der Teufelspakt am Rande des Meeres ein Symbol der geistigen Befindlichkeit, die sich im 11. Jhdt ankündigt: das Empfinden, am Rande eines neuen, ganz und gar unfaßbaren Zeitkontinents zu stehen.“ (Martin Burckhardt)

Die mechanische Uhr, die die Zeit in die Aufeinanderfolge von Zeitscheiben dekonstruiert, in nackte Zeitpunkte, die sich mechanisch in immer gleicher Weise ohne Unterschied aneinanderreihen, entleert sie die Zeit ihrer Bedeutungshaftigkeit. War Zeit im mittelalterlichen Denken zuvor bedeutungsvolle, sphärenhafte Zeitblasen, ist sie mit der mechanischen Uhr zu einer gedachten Gesetzmäßigkeit geworden, einer zweiten Natur, die die erste Natur in mechanischen Prinzipien nachkonstruiert.

Entzaubertes Disneyland

Diese zweite Natur ist ein in sich geschlossenes System, das dem Menschen einen

Raum neuer Möglichkeiten eröffnet. Mit der Konstruktion der zweiten Natur –

dem Grundschema der Naturwissenschaft – hebt sich das Subjekt aus der Welt der

Objekte heraus und stellt sich ihr gegenüber. Erkenntnis der Welt ist von jetzt

an kein Deuten mehr, kein Erkennen naturgegebener Bedeutungen der gegebenen

Dinge, sondern empirisches Nach-Konstruieren der Erscheinungsform der Welt.

In dieser entzauberten Welt haben die Dinge der Welt ihre metaphysische Bedeutung

verloren. Das Universum ist zum mechanistischen Uhrwerk geworden – und Gott

zu seinem Uhrmacher. Die Beziehung des Subjekts zur Welt ist in dieser Matrix

notwendig ein Herrschaftsverhältnis, der Mensch macht sich die Erde untertan,

ist nicht mehr in die Einheit mit allem eingebundener Teil der Welt, sondern

ein außer ihr stehender Herrscher.

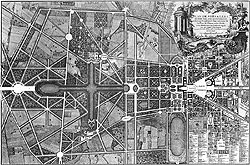

Ein Abschluß oder vorläufiger Höhepunkt der Entwicklung der „Entdeckung des

Ein Abschluß oder vorläufiger Höhepunkt der Entwicklung der „Entdeckung des

Raumes “ läßt sich in den Gärten von Versailles entdecken, jenen wie mit dem

Geodreieck in die – zuvor grundierte – Landschaft gezeichneten Konstrukt-Gärten,

die wie ein Lobgesang auf die Geometrie wirken.

Hier stülpt sich der gemalte

Systemraum der zentralperspektivischen Leinwand quasi nach außen in die Lebenswelt

des Menschen und tritt vollends an die Stelle der ersten Natur. Wege, Rasenflächen,

Beete, Bäume und Büsche werden geometrischen Formen unterworfen und dem Denk-Raster

der zweiten Natur angepaßt. (Und nicht umsonst verschwinden aus diesen Gärten

vollends die schützenden Wassergräben, die noch wenige Jahrhunderte zuvor jedes

Adelshaus, jede Burg und jede Stadt umschlossen und mit einer Raum-Blase umgaben.)

Es paßt in diese Entwicklung, daß ausgerechnet Sonnenkönig Ludwig XIV. („Der

Staat bin ich.“) auf der Bühne dieser Gärten sein Disneyland des Versailler

Hofstaates zelebriert – als ein in sich vollständig geschlossenes System sozial

geformter Regeln und Ausdrucksformen, Etikette und höfischem Leben. Leben in

der Welt wird hier zum Spiel mit und im selbstkonstruierten Spielautomaten,

der (Hof-) Staat zum Gesamtkunstwerk. Die zweite Natur feiert sich selbst um

ihrer selbst willen.

Das Durchsickern der Äonen

Die Menschheit hat also – setzt man die aristotelesche Logik (ca. 600 v.Chr.) an den Anfangspunkt dieser Entwicklung, die das Subjekt aus seiner Einheit mit der Welt heraushebt und der Welt der Objekte gegenüberstellt – rund 2000 Jahre gebraucht, um eine Kultur zu entwickeln, die sich mehr und mehr durchtränkt mit dem Geist dieses neuen Prinzips und einen Raum-, Zeit- und Objektbegriff der diesem entspricht als wirklich selbstverständlich voraussetzt.

Folgt man M.D.Eschner, so läßt sich der Riß zwischen diesen Epochen plausibel

als der Riß zwischen dem Isis- und dem Osiris-Äon verdeutlichen. Was aber deutlicher

herauszuarbeiten ist, ist der Prozeß, mit dem sich das Osiris-Äon erst langsam

in den Köpfen der höchsten Geister verankert und nur ihnen denkbar ist (den

griechischen Philosophen), dann mit dem Christentum zu einer Weltreligion erblüht

(während dessen aber immer noch die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung ganz

und gar im alten Isis-Denken lebt) und erst sehr spät im Verlaufe des Äons die

Prinzipien dieses Äons gewissermaßen durchbrechen und sich als technische und

kulturelle Neuerungen im alltäglichen Leben der Menschen zu sedimentieren beginnen.

Ihre vollendete Ausformung erreicht das Osiris-Prinzip auf diese Weise erst

in den letzten Jahrhunderten des Äons, zu einem Zeitpunkt, da ihr eigener Untergang

längst besiegelt ist.

So läßt sich in der Zuordnung Osiris – Christentum nicht nur der sterbende Gott als der für die Menschen sterbende, gekreuzigte Jesus sehen, sondern auch auch der christliche Gott als derjenige Gott, dessen epochale Unternehmung darin besteht, sich selbst aus der Welt zu schaffen. Stand noch Meister Eckehardts Gottesvorstellung eines in keiner Weise in der Welt vorhandenen Gottes ganz im Zeichen christlicher Religiösität, verkündete dann Nietzsche den Erfolg des Projektes.

Hat man Aristoteles als ersten Vorreiter des Osiris-Zeitalters ausgemacht, liegt es nahe, nach denjenigen Ansätzen und Denkern zu suchen, die dieselbe Rolle für das Horus-Zeitalter jetzt schon spielen. Zugleich kann man im Hinterkopf behalten, daß – zumindest vorausgesetzt: daß das folgende Äon mit annähernd gleichem Fahrplan sich in der Welt breit machen wird, wie das letzte – der eigentliche Durchbruch des Horus-Prinzips im alltäglichen Leben der Menschheit noch einige Zeit auf sich warten lassen wird.

Eroberer der Unendlichkeit

Gotthardt Günther – schillernder Vordenker einer möglichen dreiwertigen Logik und Ontologie – unterscheidet drei Zeitalter der Menschheit, die er „archaisch“, „hochkulturell“ und „planetarisch“ betitelt. Interessanterweise setzt Günther den Durchbruch der Hochkultur in Europa genau parallel zum Anbrechen der Renaissance und der Wissenschaften in Europa.

Hochkulturen

Eine archaische Kultur – idealtypisch ein Nomadenstamm – lebt in einer Raumblase,

Eine archaische Kultur – idealtypisch ein Nomadenstamm – lebt in einer Raumblase,

die sich je nach Aufenthaltsort des weiterziehenden Stammes jeweils mitverschiebt

und einen erreichbaren Raum diffus markiert, ohne wirklich fest umgrenzt zu

sein.

Die Hochkultur grenzt sich davon durch klare räumliche Grenzen ab und

durch die Verwurzelung der Kultur im jeweiligen Boden der Landschaft, aus der

sie erwächst. Günther: „ein Aspekt (der Hochkultur) ist der Umstand, geographisch

landschaftlich verwurzelt“ zu sein.

Als Beispiel können die imperialistischen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts

gesehen werden, die ihre Wurzeln fest in klar definierten kulturellen und räumlichen

Grenzen verankert hatten.

Ein Engländer, der in Indien „Gott und dem König“

diente, nahm seine Kultur in jeder Form dorthin mit und versuchte, sie mit allen

Mitteln gegen die umgebenden und als in dieser Hinsicht feindlich erlebten Einflüsse

der indischen Kultur zu schützen.

Charakteristisches Merkmal einer Hochkultur ist so die Gegenüberstellung des Subjekt (der eigenen Nationalität) gegenüber dem (unpersönlich) Anderen, der Welt (dem kulturell Fremden) und aus diesem Kampf, dem Vergleich mit dem Anderen gewinnt die Hochkultur ihre Identität. In den sich zähnefletschend gegenüberstehenden europäischen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts läßt sich insofern die höchste Ausformung der Prinzipien des alten Äons wiederentdecken, das das Subjekt (und daher den Staat) aus der Welt heraushob und der Welt gegenüberstellte – d.h. auf einen Standpunkt stellte, der als objektiv wahr begriffen und „um Gottes Willen“ gegen den Standpunkt der „Anderen“ verteidigt werden mußte.

Planetarisches Bewußtsein

Im amerikanischen Geist des zwanzigsten Jahrhunderts, in der wurzellosen, durch und durch pragmatischen Kultur der Nachfahren der Amerikafahrer, sieht Gotthardt Günther die Keimzellen eines neuen epochalen Bewußtseinsschrittes: vom hochkulturellen Bewußtsein eines sich abgrenzenden Gegeneinanders hin zu einem planetarischen, prinzipiell grenzenlosen Bewußtsein, das das Außen schlicht umfaßt und sich einverleibt.

„Was in Wirklichkeit erlebt wird, ist die größere Distanz, die der Mensch in der Neuen Welt – soweit er nicht Indianer ist – der individuellen Landschaft gegenüber besitzt. Das Verhältnis zum Lande bekommt einen sehr generellen und abstrakten Charakter.

„Was in Wirklichkeit erlebt wird, ist die größere Distanz, die der Mensch in der Neuen Welt – soweit er nicht Indianer ist – der individuellen Landschaft gegenüber besitzt. Das Verhältnis zum Lande bekommt einen sehr generellen und abstrakten Charakter.

Im strikten Gegensatz zu landschaftlich gebundenen Gefühlen des geborenen Neapolitaners, des bretronischen Bauers, des Tiroler, des Schlesiers usw., für den die Heimat einer eng begrenzten Region voll intimer Individualität ist, lebt der moderne amerikanische Mensch nur relativ zum ganzen Kontinent. […]

Ein Mitteldeutscher mag sagen, seine Heimat sei der Thüringer Wald. Aber ein Amerikaner hat seine Heimat in keinem bestimmten Ort, sie ist einfach Amerika.“ (G. Günther)

Seinen ersten Samen hat dieses neue, weltumgreifende Bewußtsein in der völlig neu- und andersartigen Raumerfahrung des entwurzelten Amerikaners, dessen neue Heimat keine festen Grenzen kannte, sondern nur eine sich mit dem Weiterziehen in Richtung Westen immer weiter verschiebende vorläufige Demarkationslinie. Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ war ein nicht prinzipiell, sondern nur aktual umgrenztes Land.

Vergleicht man den heutigen Amerikaner nach dem Vorbild eines Bill Gates mit dem nationalen Imperialisten des 19. Jahrhunderts, wird der Unterschied deutlich: Mußte der Engländern in Indien sein kulturelles Erbe gegen die „Wilden“ und Ungebildeten verteidigen, um sich nicht selbst zu verlieren und zugrunde zu gehen, entdeckt der heutige Amerikaner auf der ganzen Welt potentielle Mitarbeiter, Bündnispartner oder mindestens Endverbraucher seiner Errungenschaften – Windows XP, Coca Cola und McDonalds.

„Amerika“ ist für den Amerikaner weniger die Bezeichnung eines Staatsgebildes, als eher die Kennzeichnung einer Denkungsart, einer Wertvorstellung und einer Vision, die in der NewYorker Freiheitsstatue und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ihre Ikonen finden. Der Aufbruch ins Weltall ist insofern die logische Konsequenz einer Denkweise, die ihre Geburtsstätte in den westwärts rumpelnden Planwagen der ersten Siedler hatte und die territoriale Grenzen als Beschränkungen des eigenen Handlungsbereichs prinzipiell nicht anerkennen kann (wie sich in der heutigen Handlungsweise der USA als selbsternannte Weltpolizei freiheitlicher Werte auch deutlich zeigt).

Ob es nur einleuchtet, Bill Gates abzunehmen, daß er tatsächlich mit jeder neuen Windows-Version die Welt verbessern, die Lebensbedingungen der Menschheit optimieren will … Offenkundig ist jedenfalls, daß die Probleme, mit denen die Menschheit am Höhepunkt des Zeitalters der vollständigen, technischen Unterwerfung der Welt konfrontiert ist, ein solches, planetarisches Bewußtsein vom Menschen einfordern – ein Bewußtsein, das das Subjekt als wieder re-integriert in einen planetarischen Gesamtzusammenhang sieht und denkt.

Folgt man Gotthardt Günther in diesem Gedanken, ist das planetarische Bewußtsein

des heutigen Amerikaners nicht weniger als das erste Aufleuchten einer weiteren,

dritten Natur oder Bewußtseins des Menschen, das sich anschickt, die Gegenüberstellung

der Zweiwertigkeit des christlichen Zeitalters zu überwinden. Hatte der Mensch

im vergangenen Jahrtausend den Raum und die Zeit als Handlungsoptionen,

als leeres und beschreibbares Buch, als grundierte und auf den Maler wartende

Leinwand entdeckt, dann müßte – so die Hypothese – der Mensch im nun angebrochenen

Zeitalter eines dritten Bewußtseins die Unendlichkeit sowohl des Raumes, der

Zeit und damit: seiner selbst als Handlungsoption erobern. (Und es ist nicht

schwer, gerade hierin auch Hegels Wiedervereinigung des qua Entwicklung notwendig

abgetrennten Menschen mit sich und der Welt in einer neuen, höheren Synthese

wiederzuentdecken. Hegel also als erster großer Vordenker dieses dritten, neu-äonischen

Bewußtseins, das die Spaltung des Osirischen Gottes überwindet und den Menschen

zu sich selbst führt.)

Fragt sich allerdings: inwiefern läßt sich diese These heute stützen, da das neue Zeitalter gerade mal heraufdämmert und Elemente dieses neuen Bewußtseins nur hypothetisch vorausgedacht werden können. Ebensowenig, wie Aristoteles ahnen konnte, daß aus seiner Zweiwertigkeit letztenendes Computerchips und Atomraketen resultieren sollten, sind wir heute in der Lage, die Wirkung im Detail vorherzusehen, die eine dreiwertige Ontologie auf das menschliche Bewußtsein ausüben wird. Aber es ist möglich, Hypothesen zu formulieren:

Der Mensch als Projekt seiner selbst

„Das Basteln am eigenen Leben ist zur Kollektiverfahrung des Menschen geworden“ meint Joana Breidenbach. Seit spätestens 1968 lösen sich die althergebrachten, konservativen Werte auf und ist es zum Standard geworden, „auf der Suche“ zu sein: nach sich selbst, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Anderen. Nie gab es soviele Psychoanalytiker und Selbsthilfegruppen wie in den 80ern der USA …

Der Mensch ist nicht mehr nur hingeworfenes, der unfaßlichen aber perfekten Welt gegenüberstehendes Sub-jekt, sondern nun mehr zu seinem eigenen, nach eigenen Maßstäben bewertetem Pro-jekt geworden, zum Gegenstand seiner eigenen Gestaltung.

So virulent aber, daß sich die Zeit dem Thema widmet, wird es am Beispiel der Gentechnologie:

„In seinem Aufsatz Maschine, Seele und Weltgeschichte aus dem Jahr 1980 hat Gotthard Günther die Heraufkunft eines neuen Menschentyps konstatiert, dessen Mentalität sich in wesentlicher Hinsicht von der des alten, sogenannten hochkulturellen Typs unterscheidet. Während der von Christentum und Humanismus geformte Alteuropäer jedem technisch-maschinellen Zugriff auf seine Subjektivität mit Sorge und Widerwillen begegnet – Günther spricht von Reproduktion vormals subjektiver Leistungen durch den Computer, aber wir dürfen die Genmanipulation demselben Phänomenkomplex zurechnen -, kann dem neuen Menschentyp dieselbe technische Innovation gar nicht schnell genug gehen. Günther weiter: ‚Die seelische Reaktion des ersten, konservativen Typs zeigt an, dass es sich hier um seelisch ausgebrannte Geschichtsträger handelt, deren eigentliche historische Existenz hinter ihnen liegt und die seit der Ankunft der Maschine keine Zukunft mehr vor sich sehen. Die Ungeduld des anderen – wir wollen der Kürze halber sagen: des amerikanischen Typs – lässt vermuten, dass sich hier eine Geistigkeit zu äußern beginnt, die erst in der kommenden Ära des Menschen ihre volle Entfaltung erfahren wird.‘ […]

Wo immer nämlich die Wogen der Empörung in Fragen der Gentechnik hochgehen -, es geschieht ja in von Mal zu Mal abebbender Form -, handelt es sich um die natürliche Reaktion der alteuropäischen Seele gegenüber der nassforschen Pietätlosigkeit des „amerikanischen Typs“, mit der dieser die mangelhafte Schöpfung umzuschaffen sich berufen fühlt. Nichts ist in dieser Hinsicht bezeichnender als das Entsetzen, mit dem Spaemann „unsere Horrorvisionen“ – eine von Kundenwünschen diktierte Menschenfabrikation nämlich – noch ständig von der Wirklichkeit überholt sieht. Für die kalifornischen Transhumanisten um Max More, Ray Kurzweil und Marvin Minsky, an deren Extropy Institute der neue Menschentyp seine derzeit profilierteste Adresse hat, bedeutet die schrankenlose technische Machtübernahme des Menschen über sich selbst aber nicht nur keine Horrorvision, sondern die Aussicht auf das gelobte Land. Die europäischen Humanisten wären schlecht beraten, die „Extropier“ ob der philosophischen Unbedarftheit ihrer Prinzipien für eine skurrile Sekte zu halten. In ihnen artikuliert sich – wie immer vorläufig und naiv – die Avantgarde einer Menschheit, die dabei ist, sich „vom Subjekt zum Projekt“ (Vilém Flusser) aufzurichten, das heißt die radikal ernst zu machen beginnt mit der Erkenntnis, dass Menschen durch und durch autopoietische, sich selbst erzeugende, sich selbst entwerfende Wesen sind. Das naturhaft vorgefundene Sein nicht mehr nur demütig im Bewusstsein zu reflektieren – wie es selbst die nach „Naturgesetzen“ suchende Wissenschaft noch tut -, sondern es als imperfekten, erst noch zu „informierenden“ Ausgangsstoff für künftige Um- und Neuschöpfungen zu betrachten – sobald dieser grundlegende Mentalitätswandel in die Phase seiner technischen Umsetzung eintritt, ist die Rede von einem neuen Weltalter nicht mehr zu hoch gegriffen.“ (Die Zeit, „Der Mensch ist sein eigenes Experiment“, Marc Jongen)

Kontinuum Mensch – Maschine

Die Frage nach der künstlichen Intelligenz ist eine, die geeignet ist, sich heute an ihr die Köpfe heiß zu reden. Die Visionen der Extropianer und Transhumanisten, … für „ernsthafte“ Europäer geeignet, verständnislos den Kopf zu schütteln. Dennoch zeichnen sich heute schon, als Folge des „Bastelns am eigenen Leben“, Denkselbstverständlichkeiten ab, die – weiter gedacht – ein neues Menschenbild in die Welt setzen.

Wenn Kevin Warwick (englischer Physiker) sich einen Chip in den Arm implantieren läßt, mit dem er in der Lage ist, Türen zu öffnen und den Lichtschalter zu betätigen, so mag das auf den ersten Blick als nicht mehr erscheinen als das Experiment eines durchgeknallten Selbstdarstellers. Aber die dahinter stehende Frage greift tief: Was geschieht, wenn eine Symbiose des menschlichen Körpers mit einem Computer hergestellt wird?

„Weil der Chip Teil meines Körpers war, konnte mir mein Computer E-Mails vorlesen, wenn ich in mein Büro kam, und nach einiger Zeit entwickelte ich eine Art Beziehung zu meinem Rechner. Es wäre übertrieben zu sagen, wir waren wie siamesische Zwillinge, aber irgendetwas verband uns. Ich war traurig, als diese Verbindung abriss, als das Implantat wieder entfernt wurde.“ (Kevin Warwick)

Es ist heute leicht möglich, einen Mauszeiger durch reine Konzentration via BioFeedback zu steuern. Piloten von Militärjets zielen längst mit Augenbewegungen. Es gibt künstliche Netzhäute, die immerhin schon 16 mal 16 Pixel große Sehflächen elektronisch übersetzen können – und das Gehirn ist in der Lage, sich auf dieses neuartige Sehen einzustellen.

Gleichzeitig haben Internet, E-Mail und Handy unsere Lebensgewohnheiten umgestaltet. Wie groß ist der Schritt wirklich, nicht einen Cyberspace-Handschuh überzustreifen, um damit einen Computer zu bedienen, sondern die Schnittstelle direkt in den Körper zu integrieren?

Kontinuum Leben – Tod

Wenn die Extropianer und Transhumanisten davon „träumen“, den menschlichen

Geist als „Software“ in andere gigantische Rechensysteme „upzuloaden“, um ihn

hernach in einen anderen Körper wieder „downzuloaden“, so sind das für die einen

nichts weiter als spinnerte Sci-Fi Fantasien. Für Visionäre eher ein Kategorialfehler,

da er psychische Unsterblichkeit auf anderem Wege für erreichbar hält: durch

die Erlangung einer anderen Bewußtseinsstufe durch das Individuum selbst, nicht

durch eine technische Manipulation von außen.

Gotthardt Günther formuliert dazu: Im Unterschied dazu muß für eine Neue Metaphysik, die dem Tode als geschichtlichem Sterben begegnet und ihn damit aus einer absoluten Grenzsituation zwischen Diesseits und Jenseits zu einem Phänomen innerhalb des Diesseits verwandelt, festgestellt werden, daß damit die alten Begriffe der Immanenz und Transzendenz einen ganz radikalen, geradezu phantastischen Bedeutungswandel erleiden müssen. […] Anstatt Existenzdimensionen, die sich absolut und unvermittelt gegenüberstehen, zu bezeichnen, ist es äußerst wahrscheinlich, daß sie in einer künftigen universalen Weltkonzeption das relative Verhältnis von „Realisationsmetamorphosen“ indizieren werden.

Anerkennung des Du

War das vergangene Zeitalter gekennzeichnet von permanenter Kriegsführung und

dem ununterbrochenen Versuch der Unterwerfung des Anderen (bzw. dem Sich-Behaupten

gegen den Anderen), von Herrschaft und Knechtschaft, sieht Gotthardt Günther

in der amerikanischen Kultur den sich vollziehenden Wandeln zu einem Bewußtsein,

das durch die Anerkennung des Anderen, i.e. des Andersartigen gekennzeichnet

ist.

„Der Unterschied zwischen Weißen und Negern/Indianer beruhte darauf, daß

ersterer auf die bisherige Geschichte der abendländischen Kultur als eine ihn

speziell legitimierende Vergangenheit zurückblicken konnte, die ihm eine gewisse

Sonderstellung gab. Mit dem Momemt aber, wo der Weiße diese Vergangenheit, bewußt

oder unbewußt, samt den Verpflichtungen, die sie ihm auferlegt, verleugnet,

ist es mit der ursprünglichen Sonderstellung vorbei. Es ist dann absolut kein

Grund mehr vorhanden, warum die Anderen nicht gleichberechtigt neben ihn treten

sollen.“ (G. Günther)

So steht heute tatsächlich an der Seite eines konservativen Präsidenten der USA ein schwarzer Verteidigungsminister und eine schwarze Sicherheitsberaterin. In Berlin ein türkischer Außenminister? Bis dato undenkbar.

Aber die Möglichkeit des – in den Grundzügen – gleichberechtigten Zusammenlebens von Menschen völlig verschiedener kultureller Herkunft in Amerika hat ihren Preis: Der die eigene Kultur ausmachende metaphyische Hintergrund ist kein Thema, über das man mit seinem Nachbarn einen Konsens erzielen könnte. Goethe mag für einen Europäer ein unhinterfragt hohes Gut darstellen. Dies aber einem Schwarzafrikaner oder Chinesen klarzumachen, damit ist ein gewisser Aufwand verbunden.

So stellt sich die Frage, ob das, was wir im heutigen Amerika wiederfinden können, tatsächlich etwas ist, was den Titel „Bewußtsein der Anerkennung“ bereits verdient. Immerhin aber läßt es sich vielleicht als Experiment des Weltgeistes mit diesem Topic sehen.

Multiple Perspektiven

Eines zählt sicherlich zu den Grundlagen eines dritten Bewußtseins: nämlich

die Dekonstruktion des unhinterfragten Wahrheitsbegriffs, der bis heute das

alltägliche Denken selbst philosophisch bewanderter Menschen prägt. Die Anerkennung

der Sichtweise des anderen als einer auch möglichen, eben anderen Sichtweise

als Voraussetzung nicht nur von gemeinschaftlichem Zusammenleben in symetrischen

Verhältnissen, sondern auch als Voraussetzung für die individuelle Weiterentwicklung.

Spätestens mit dem Kubismus (der ein Objekt aus gleichzeitig vielen Perspektiven

betrachten will) zerstörten Pablo Picasso und George Braque die letzten Gewissheiten

der Kunst über sich selbst. Nach den „Les Desmoiselles d’Avignon“ (Picasso,

1907) folgten innerhalb von einem halben Jahrhundert nicht weniger als rund

10 eigenständige, in sich geschlossene Stilrichtungen: Perspektiven der Malerei.

Autor: S.F. – bei Kontaktanfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion.

Literatur:

- Hegel, Charles Taylor

- Apokalypse Amerikas, Gotthardt Günther

- Metamorphosen von Raum und Zeit, Martin Burckhardt

- Raum, Zeit, Objekt und Ich, Walter Ötsch

- Der Mensch ist sein eigenes Experiment, Marc Jongen (Zeit Artikel)